INDICE:

Parte Prima: NOZIONI INTRODUTTIVE

XI - CONTROLLO AUTOMATICO DEL VOLUME

XIII - CONVERSIONE DI FREQUENZA

XIV - TARATURA MEDIA FREQUENZA

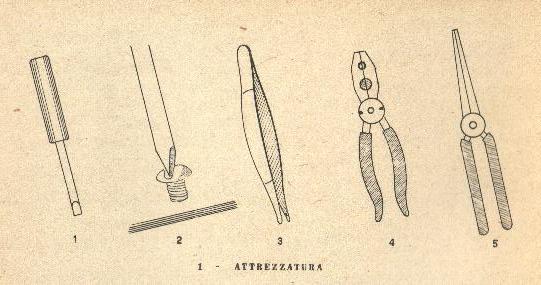

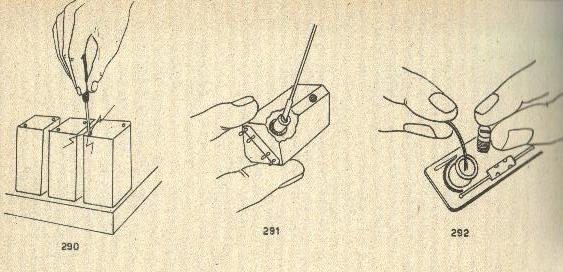

(1) I cacciaviti che più spesso servono sono del diametro di 3,4,6 mm. E' importante che siano di ottimo acciaio e con le facce quasi parallele. - (2) Un cacciavite con le facce come questo può solo rovinare una vite. - (3) Occorrono inoltre un paio di pinzette,... - (4) ..., un paio di pinze col manico isolante,... - (5) ..., un paio di pinze a becco lungo dritto,...

(6)

..., e piegato,... - (7) ..., una tronchese,... - (8)

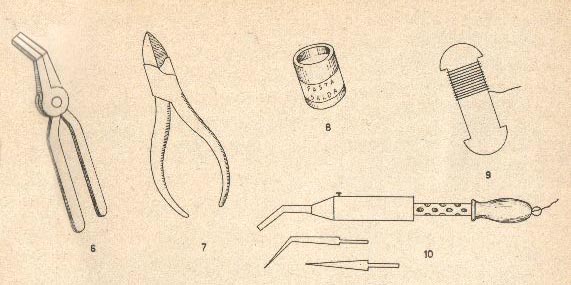

..., un vasetto di pasta salda,... - (9) ..., e stagno. - (10) Esistono in

commercio molti tipi di saldatori piccoli e grandi. Questo a punte

intercambiabili di varia forma per saldature pesanti e fini permette di fare

tutti i lavori di saldatura cambiando solo la punta...

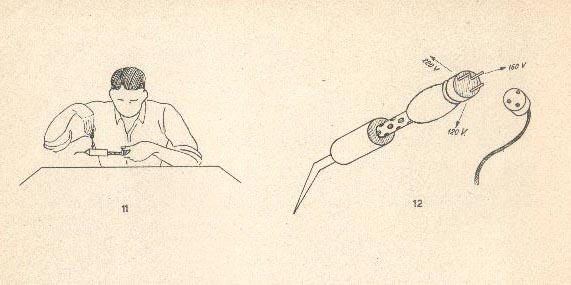

(11)

... ciò che si fa agevolmente allentando la vite. - (12) Altri tipi hanno più

resistenze e sono adatti a funzionare su varie reti di distribuzione...

(12a)

... per cambiare la resistenza è sufficente spostare

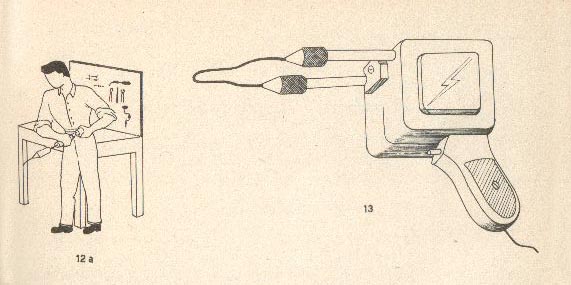

la spina di collegamento col filo. - (13) Altri tipi, detti saldatori-lampo

hanno il pregio di impiegare pochi secondi per portare il rame, costituito da

un filo, a 250 gradi.

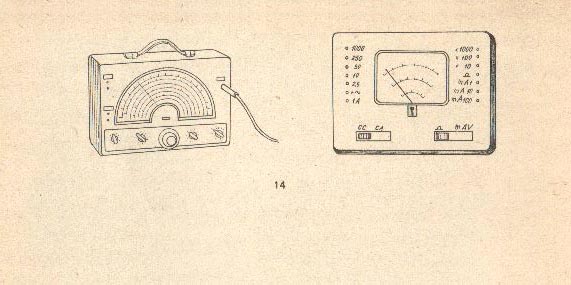

(14) Un oscillatore modulato ed un

analizzatore per le misure di tensioni, correnti e resistenze.

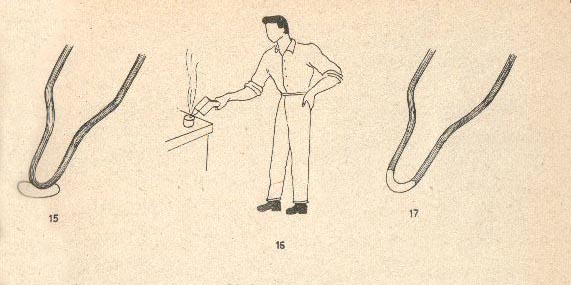

(15)

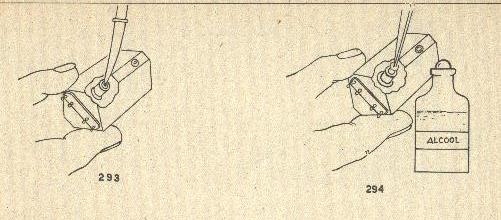

Se la punta del saldatore è sporca od ossidata lo

stagno non aderisce. - (16) In questo caso può bastare immergere per un istante

la punta calda nel vasetto della pasta salda per restituirle la lucentezza... -

(17) ... e far si che lo stagno vi aderisca.

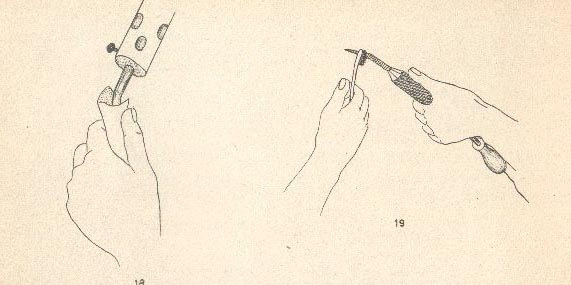

(18)

Quando però si forma una crosta di ossido occorre

pulire la punta con carta vetrata sino a mettere a nudo il rame. - (19) Dopo un

certo numero di saldature la punta del saldatore può

presentare delle macchie dovute alla colofonia che si trova dentro lo stagno:

si può ripulire la punta quando è calda con uno spazzolino.

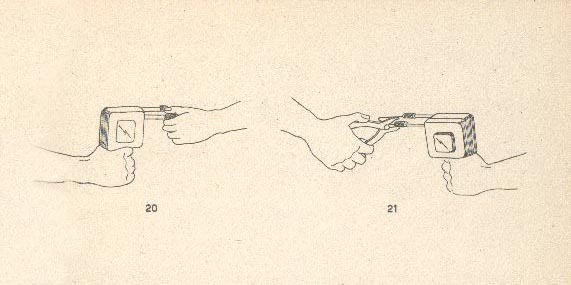

(20)

Nei saldatori lampo si presenta dopo alcune ore di

lavoro l'inconveniente della rottura del filo; per sostituirlo si deve

allentare la vite del mandrino. - (21) Si monta quindi il filo nuovo serrando

bene i mandrini.

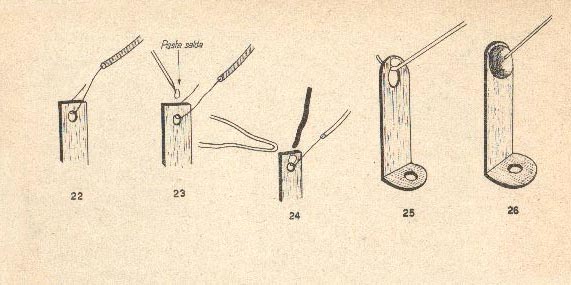

(22)

Per saldare un filo od un terminale si aggancia il filo piegato ad un uncino...

- (23) ... vi si deposita sopra un po

di pasta salda ... - (24) ...vi si avvicina lo stagno e sullo stagno si

appoggia la punta del saldatore ben calda. - (25) Una pallina sferica di stagno

indica che il metallo era sporco. - (26) Una saldatura solida.

(27)

Talvolta, per la fretta, si salda un filo ad un terminale senza averlo

preventivamente piegato ad un uncino; se per caso allo stesso terminale va

collegato un altro filo... - (28) ... si ottiene un risultato che fa perdere

molto più tempo. - (29) E' bene evitare l'eccesso opposto perché se per caso

occorre disfare la saldatura per un qualsiasi motivo

questo risulta particolarmente difficile.

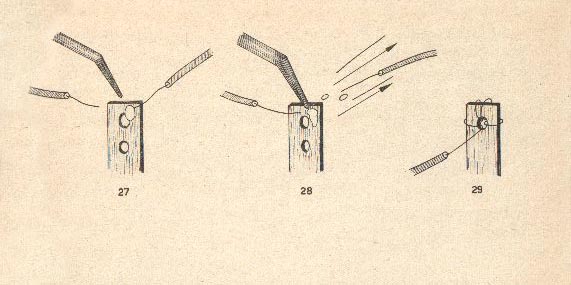

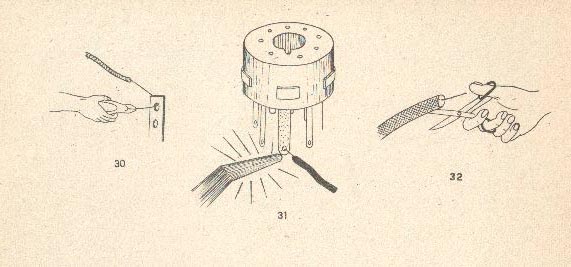

(30) Se si saldano fili coperti di tubetto

isolante non lasciare filo scoperto per evitare possibili contatti. - (31) Dovendo fare una saldatura su un

terminale fissato a materia plastica, può accadere che la materia plastica

trasudi, per il calore, del liquido che può impedire allo stagno di aderire.

Occorre fare la saldatura con una certa rapidità e tenendo il punto dove si

salda al di sopra della parte in plastica. - (32) Per

fare un collegamento con filo schermato si taglia con le forbici un pò di calza metallica...

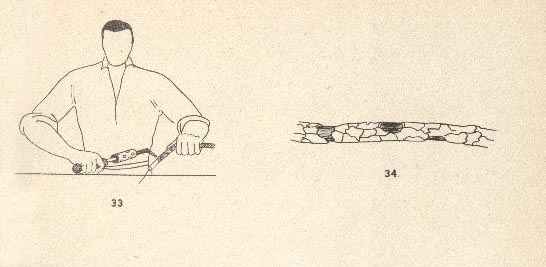

(33) ... e si salda l'estremità della calza metallica rimanente, per evitare che si sfilacci. - (34) Evitare di fare i collegamenti con filo isolato con gomma, perché col tempo e col caldo, la gomma si screpola e si stacca, mettendo a nudo il conduttore.

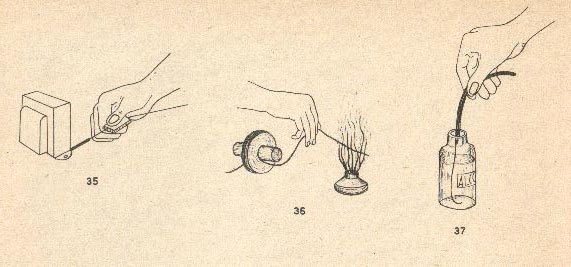

(35) Per saldare i fili smaltati dei

trasformatori pulirli prima con la carta vetrata. - (36) I fili litz

delle bobine ed alta frequenza si scaldano alla fiamma di una lampada ad

alcool... - (37) ... e si lavano poi nell'alcool.

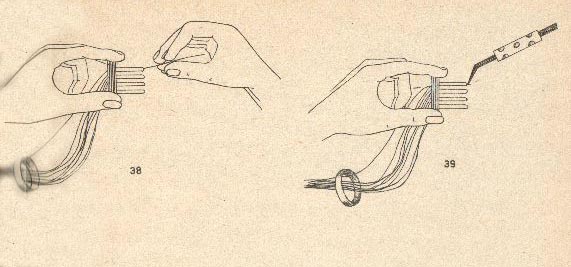

(38)

Per saldare i conduttori ad una spina multipla, si scoprono i conduttori e si infilano nei rispettivi piedini, tirando i conduttori

stessi in modo che nell'interno della spina non rimangano condutture

scoperte... - (39) ... indi si salda ogni conduttore alla estremità del suo

piedino.

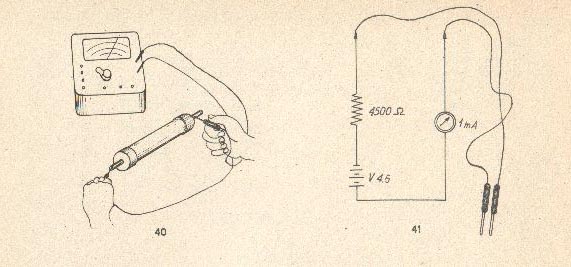

(40)

Per misurare le resistenze si usa un apparecchio detto Ohmetro: esso ha due

terminali che vanno a contatto con gli estremi della resistenza da misurare. La

lancetta dà il valore di detta resistenza. - (41) Lo schema elettrico

dell'Ohmetro è formato da una pila, un milliamperometro

ed una resistenza il cui valore è uguale alla tensione della pila in volt

diviso per il valore della corrente di fondo scala

espressa in Ampere.

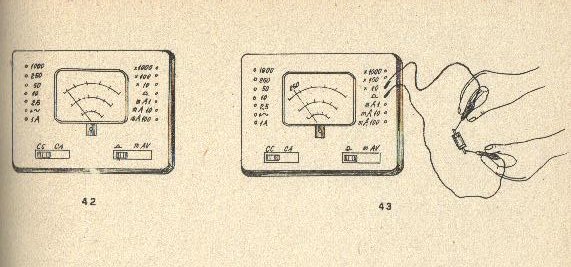

(42)

Gli strumenti analizzatori per radiotecnici comprendono un Ohmetro con 2 o più

portate contraddistinte dalla scritta ohm x1, x10,

x100, ecc. - (43) Questo vuol dire che se, misurando una certa resistenza con

la portata x10, lo strumento segna 250, il valore della resistenza è di

250x10=2.500 Ohm.

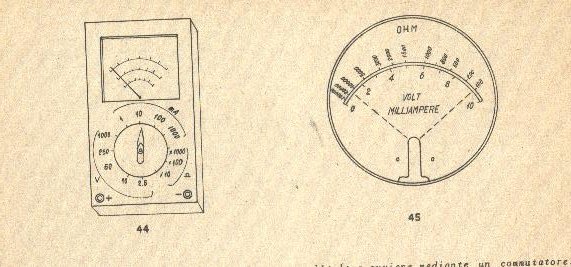

(44)

In altri tipi il passaggio da una portata all'altra avviene mediante un

commutatore . (45) Le varie portate sono utili perchè, se per esempio, si legge 1.500 Ohm a metà scala

dello strumento, è agevole leggere solo valori di resistenze il cui valore è

compreso tra 150 e 15.000 Ohm. In radiotecnica è però più spesso usato

l'Ohmetro per misure di isolamento e di continuità.

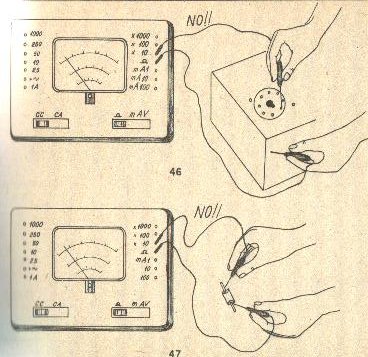

(46-47)

Per esempio, se uno vuol controllare se un certo circuito è isolato dalla

massa, oppure se un condensatore è isolato, collega i terminali dell'Ohmetro al

circuito ed alla massa, oppure ai terminali del condensatore.

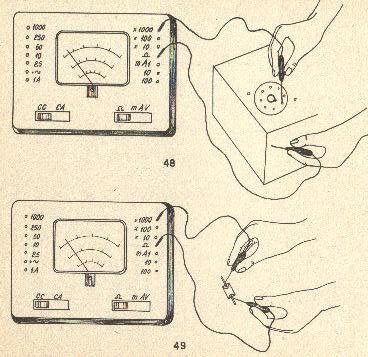

(48-49)

E' evidente che la portata da usare in questo caso è la più alta consentita

dallo strumento. Un cenno particolare meritano i

condensatori elettrolitici: essi sono polarizzati e perciò prima di effettuare

la misura di isolamento occorre sapere quale dei due puntali dell'Ohmetro è

collegato al lato positivo del circuito.

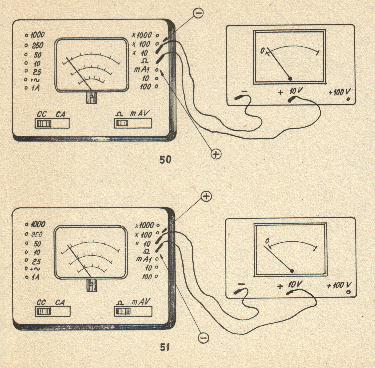

(50-51)

Un mezzo semplice è quello di collegare i terminali dell'Ohmetro ad un

voltmetro a c.c. Se il voltometro segna regolarmente, è positivo

il puntale collegato al positivo del voltometro, se l'indice del voltometro va

a sinistra, il contrario.

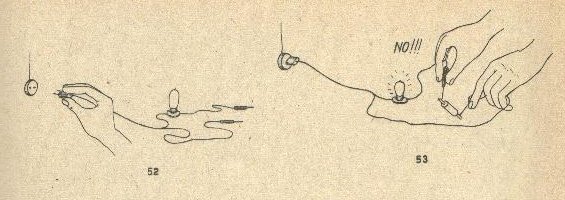

(52)

Con una lampada al neon si realizza un dispositivo per controllare l'isolamento

molto efficace ed economico. - (53) Tuttavia non si può usare per controllare

isolamento di condensatori, perchè il condensatore

per la sua stessa natura offre alla corrente alternata una resistenza tanto

minore quanto più è grande la sua capacità per cui la

lampadina si può accendere anche quando il condensatore è perfettamente isolato.

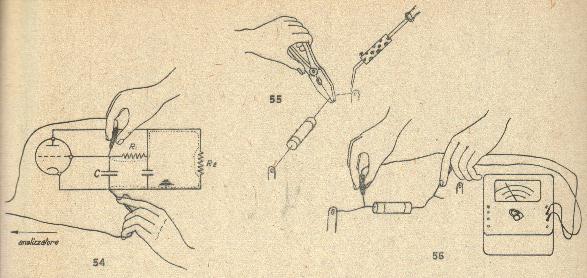

(54)

Si tenga presente che, quando si deve misurare l'solamento di un condensatore od il valore di una

resistenza, bisogna escludere questo condensatore o questa resistenza dal

circuito, perchè la misura potrebbe essere falsata

dalla presenza di altre resistenze: Nel caso in figura, per esempio, l'Ohmetro

darà la somma delle resistenze R, ed R2, e non l'isolamento di C. - (55)

Occorre perciò: prima staccare un estremo di C,.. - (56) ... poi effettuare la

misura.

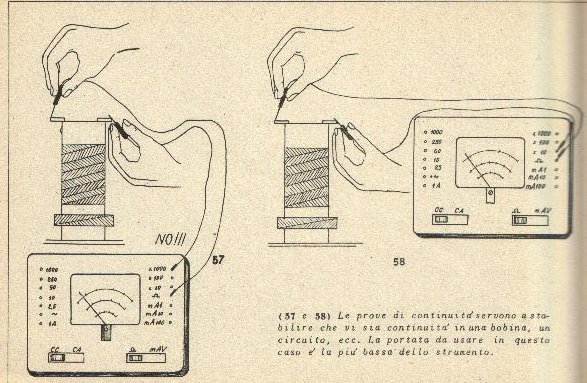

(57

e 58) Le prove di continuità servono a stabilire che vi sia

continuità in una bobina, un circuito, ecc. la portata da usare in questo caso

è la più bassa dello strumento.

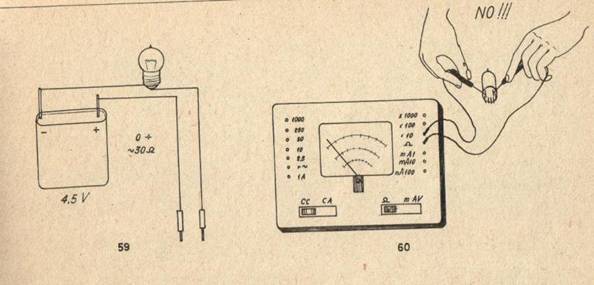

(59) Un

dispositivo molto semplice per verificare la continuità di circuito è quello in

figura. - (60) L'unica eccezione a quanto detto sopra, si ha quando si prova la

continuità dei filamenti nelle valvole miniatura e nelle bobine nei milliamperometri.

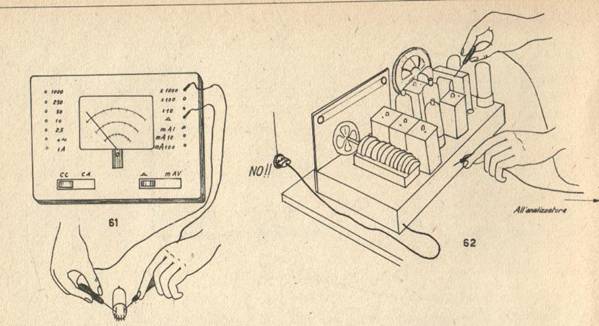

(61)

Bisogna usare la portata più alta altrimenti si rischia di bruciare il

filamento della valvola o la bobina del milliamperometro.

- (62) Attenzione!!! Non effettuate misure di

resistenze con l'Ohmetro su circuiti che siano sotto tensione; si rischierebbe

di rovinare lo strumento!

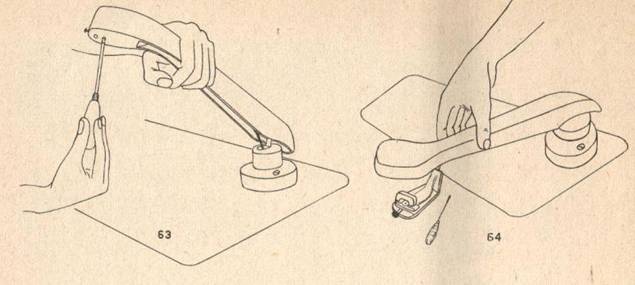

(63)Per

smontare la testina del rivelatore basta togliere la vite che la tiene fissata

al braccio : in genere questa vite si trova nella

parte inferiore; talvolta vi sono invece due viti laterali .(64) Appena

smontata la testina...

(65)

e' prudente che si dissaldino i fili di collegamento, per evitare di

strapparli: attenzione all'ordine con cui sono

collegati. (66) Per controllare rapidamente l'efficienza della calamita, si

tenga presente che una buona calamita solleva un blocco di

ferro dieci volte più pesante. (67) Controllare che la calamita aderisca

perfettamente sulle espansioni polari per tutta la superficie di contatto.

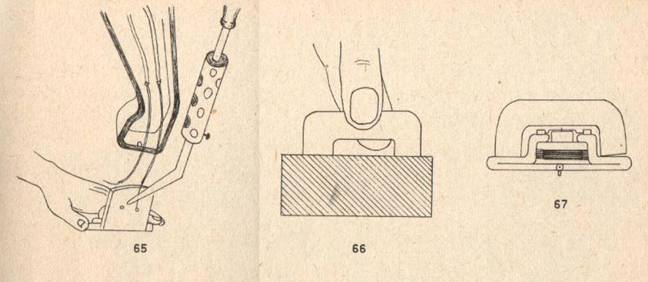

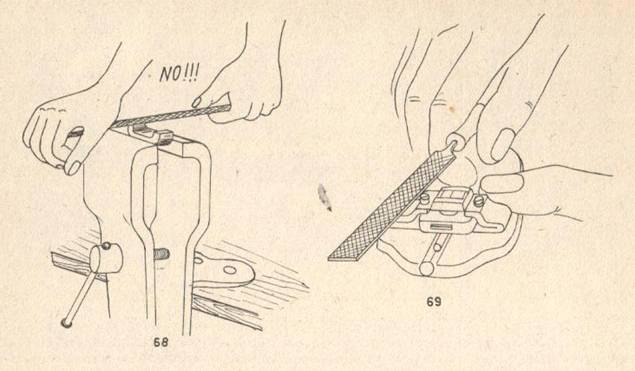

(68

e 69) In caso contrario occorre assicurare queste aderenze, ma non spianando la

calamita, bensì spianando le espansioni polari.

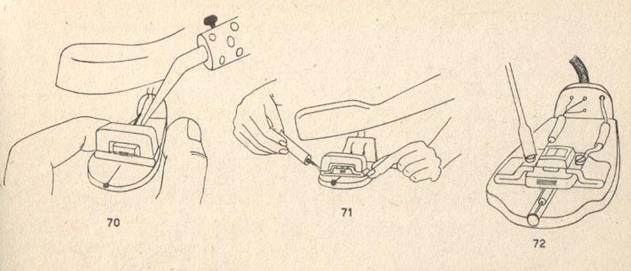

(70)

Evitate, che facendo una saldatura sulla testina, la calamita venga scaldata dal saldatore: perderebbe la sua forza. (71)

Per fissare la calamita in sede, a riparazione ultimata, si può usare colla in

tubetto, ricordando di spalmarla dopo aver appoggiato in sede la calamita. (72)

Per togliere il freno di gomma si tolgono le viti che fissano la custodia.

(73)

e si toglie il freno sollevandolo verticalmente, senza forzarlo con cacciaviti

o pinze. (74) Il supporto del freno di gomma presenta due glifi, che gli

consentono un certo spostamento laterale, quando si allentino

le viti di fissaggio. (75) Le espansioni polari si sbloccano togliendo le viti

che si trovano nella parte inferiore della testina, accanto alla punta.

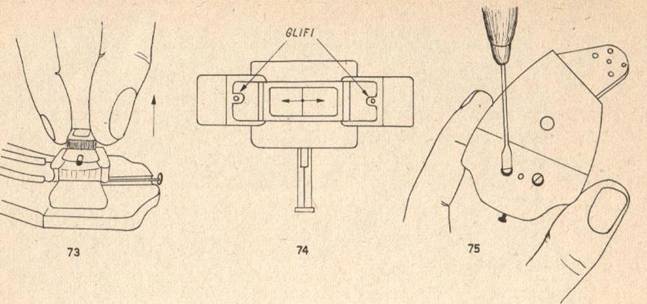

(76)

Si sfilino lateralmente con molta attenzione per non danneggiare la bobina. In

alcuni tipi basta toglierne una per liberare ancoretta e bobina. (77) Se i cuscinetti di gomma dell'ancoretta sono anche leggermente

avariati sostituirli con altri nuovi di gomma molto elastica. (78) Nel

caso in cui l'ancoretta fosse piegata,, od abbia la

vite di fissaggio spanata,, sostituirla con una

identica.

(79)

Dopo aver rimontato espansioni polari, ancoretta e

bobina, ci si assicuri che l'ancoretta sia libera di ruotare senza sfregamenti,

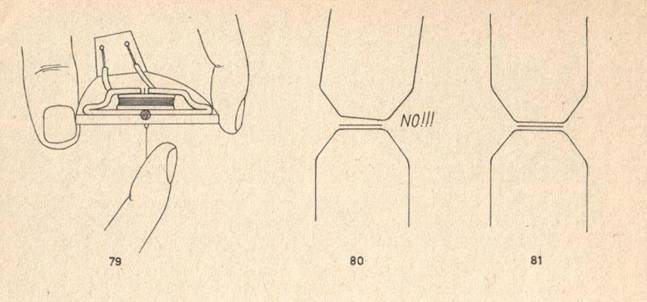

e che la corsa dell'estremità della puntina sia circa 1 millimetro. (80 e 81)

Le facce delle espansioni polari debbono essere

parallele tra loro ed alla lamina dell'ancoretta.

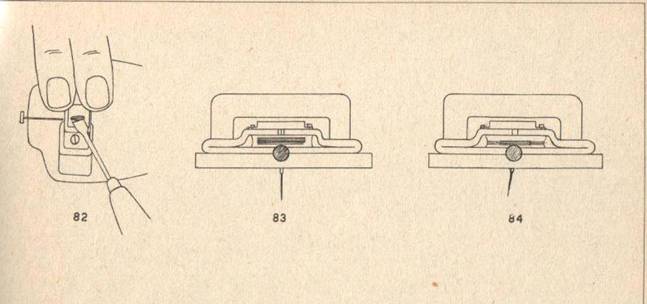

(82)

Si monti il freno di gomma (dopo essersi accertati della perfetta efficienza

della gomma) controllando con il cacciavite che l'estremità superiore

dell'ancoretta sia penetrata nel taglio del freno. (83) Dopo aver messo in sede la calamita,

regolare la posizione del freno in modo tale, che l'ancoretta sia nella posizione centrale della sua corsa, e vi ritorni

dopo aver subito uno spostamento. (84)

Se l'azione della calamita è più fprte di quella del

freno di gomma, l'ancoretta tenderà sempre ad assumere

una posizione estrema della sua corsa;...

(85)... nel qual caso occorrerà spostare

verso l'esterno una delle espansioni polari di pochi decimi di millimetro, e

ripetere la centratura dell'ancoretta con il freno di gomma. - (86) Prima di

rimontare la calamita collegare a massa l'armatura metallica della testina

tramite la calza del filo schermato.

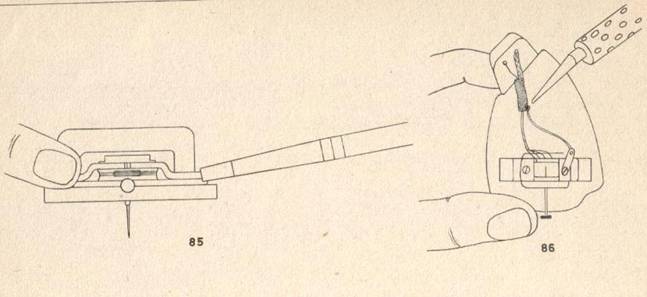

(87)

Per cambiare la punta di zaffiro di un rivelatore Siemens,

si smonta la testina togliendo le due viti della parte superiore. - (88)

Sfilata la testina si distaccano i fili di

collegamento tenendo nota della loro rispettiva posizione. - (89) Si sollevano

le linguette della scatola di protezione...

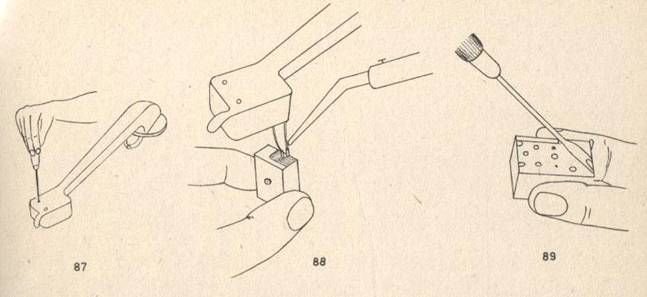

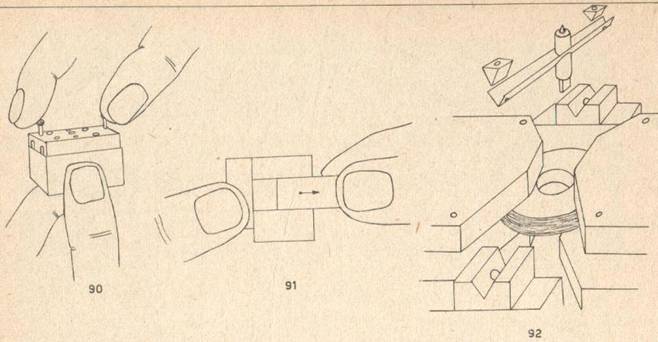

(90)

... e si sfila la scatola della testina. Per estrarre la testina si possono

usare le due viti di fissaggio dopo averle introdotte nei loro fori. - (91) Si

estrae la calamita dal suo alloggiamento. - (92) La puntina è fissata alla

testina con due viti e due dadi di forma speciale.

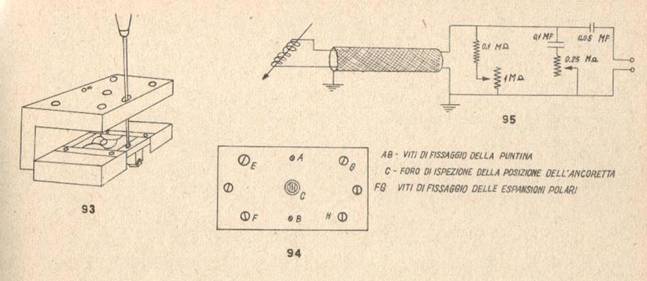

(93)

Per allentare le viti introdurre un cacciavite sottile negli appositi

fori sulla parte superiore della testina. - (94) Prima di rimontare la testina

si controlli che la punta abbia libertà di movimento e

sia nella giusta posizione. - (95) Schema elettrico. La prima resistenza

variabile è quella di carico: diminuendo il suo valore si attenuano

le frequenze basse; la seconda è il controllo di tono; diminuendone

il valore si attenuano le frequenze alte.

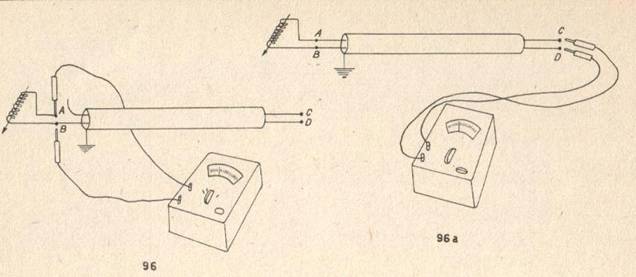

(96)

Per controllare la continuità della bobina, si misuri la resistenza con

l'ohmetro tra i punti A e B della figura: si dovrà

leggere il valore della resistenza interna della bobina che varia da circa 100

a circa 2.000 ohm a seconda dei tipi. Se l'ohmetro

segna 0 c'è un corto circuito: probabilmente nel filo di collegamento. - (96 a)

Per provare la continuità di tutto il circuito si ripete la misura agli

spinotti di collegamento del rilevatore alla radio.

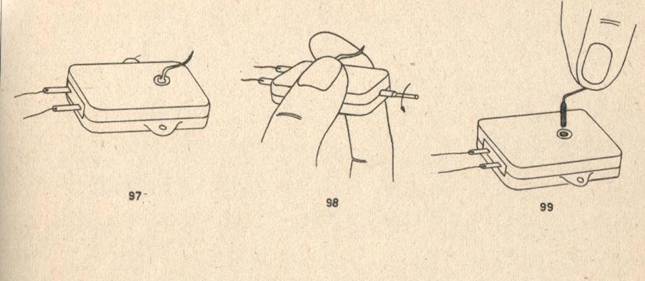

(97)

Testina di rilevatore piezoelettrico: le vibrazioni meccaniche vengono trasformate in oscillazioni elettriche sfruttando il

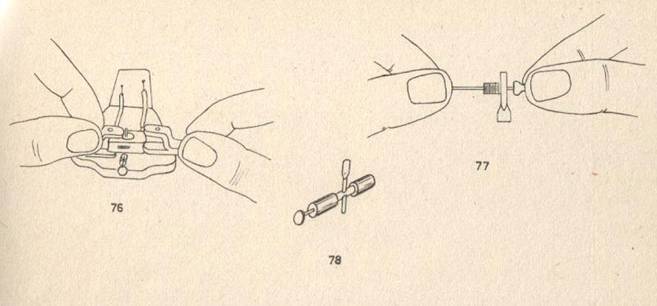

fenomeno della piezoelettricità. (98)

Per cambiare la puntina, si allenta la vite tenendo il pollice contro la

puntina in modo da non farla ruotare. (99) Si sostituisce la punta e si stringe

di nuovo la vite.

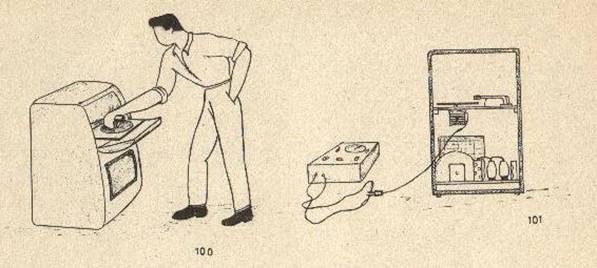

(100)

Per controllare se un motorino di grammofono ha un guasto elettrico, si metta

in posizione di moto spostando all'esterno il braccio del rilevatore. - (101)

Si misuri con l'ohmetro la resistenza ai capi della spina di presa di corrente del motorino. Se l'ohmetro segna alcune

centinaia di ohm il circuito è a posto, e allora il

guasto è di origine meccanica; se segna zero c'è un corto circuito, se non

segna c'è interruzione...

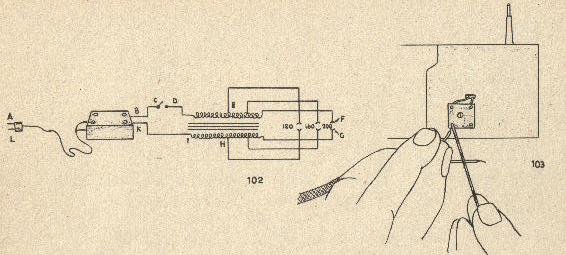

(102)

Questo è lo schema elettrico del motorino e dei suoi accessori: spina, cordone,

morsetti, interruttore e cambio tensioni. Se si è visto che c'è un corto

circuito, esso risiederà probabilmente nel cordone di alimentazione:

per verificare... - (103) ...staccare i capi del cordone dai morsetti e

ripetere la misura di cui a fig. 101, se l'ohmetro segna zero il corto è nel

cordone che va sostituito. Nel caso che il corto sia altrove, osservare se non

sia bruciato l'avvolgimento (vedi in seguito), oppure se c'è qualche

collegamento scoperto.

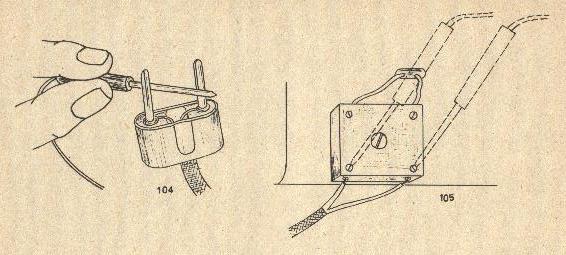

(104)

Più facile è trovare un'interruzione: si controlli la continuità del cordone

tenendo un puntale sulla spina e... - (105)...l'altro sulle viti del morsetto

(punti B e K della fig. 102).

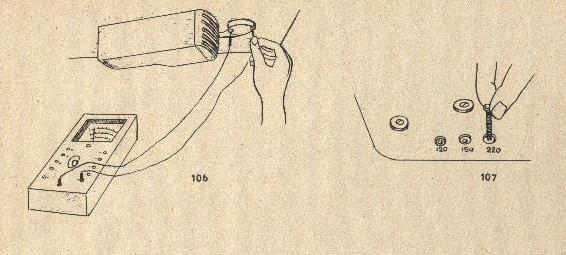

(106)

Si controlli la continuità dell'interruttore... - (107) ... e degli

avvolgimenti tenendo presente che i punti F e G di fig. 102 li troviamo mettendo il cambio tensioni su 220 e misurando la

continuità dell'avvolgimento...

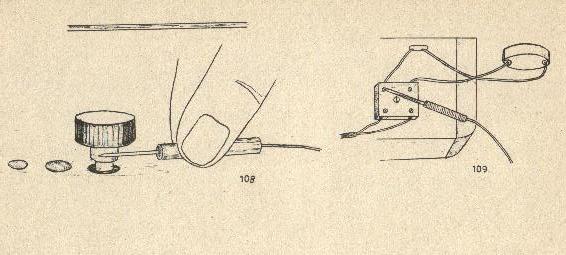

(108)

...tra lo spinotto del cambio tensioni e... - (109) ... il morsetto, per un

avvolgimento...

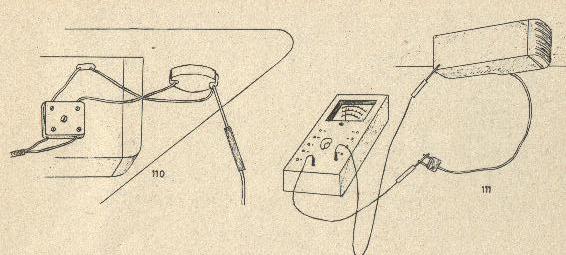

(110)

...mentre per l'altro, tra lo stesso spinotto e l'interruttore. - (111) Un

altro controllo da fare con l'ohmetro è quello d'isolamento, da farsi quando il

motorino è a posto e tutti i collegamenti sono stati effettuati.

Si misura allora la resistenza tra la spina e una parte metallica qualsiasi del

motore. Se l'ohmetro segna resistenze infinite

l'isolamento è buono, altrimenti cercare dove manca in questo modo...

(112)

...: si stacchino i collegamenti ai morsetti, quelli all'interruttore, si tolga

il cambio tensioni e si misuri la resistenza tra la massa e ciascuna parte

selezionata: si individuerà il pezzo in cui difetta

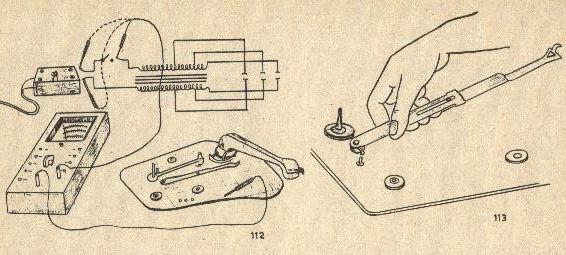

l'isolamento. - (113) Se il guasto non è elettrico bisogna smontare il motorino

per ricrearlo; si tolga il piatto, si sfili la leva del regolatore di

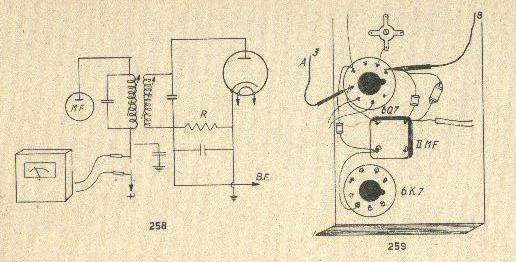

velocità...

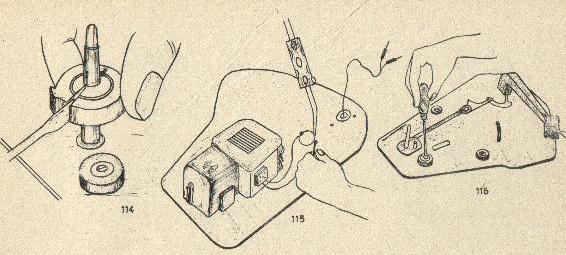

(114)

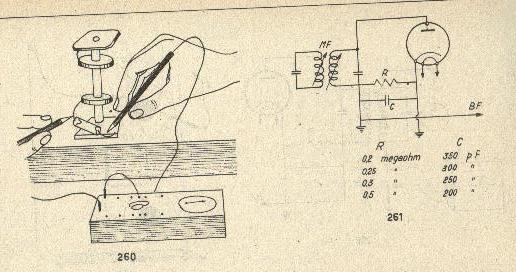

... si sfili dall'asse del motorino il comando del freno, se il motorino ne è provvisto,.. - (115) ...si dissaldino i fili che

arrivano all'interruttore,... - (116) ...e infine si stacchi il motore togliendo

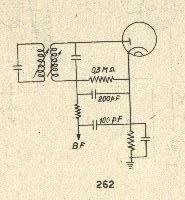

le tre viti con le rondelle di gomma (attenti alle rondelle di gomma che si

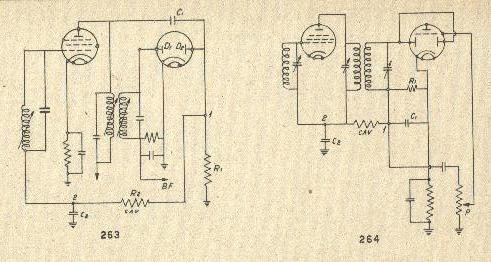

trovano nella parte inferiore).

(117)

Si smonta il coperchio del motorino, togliendo le tre viti che lo fermano alla

carcassa... - (118) ...e si sfila verticalmente tenendo in sede l'asse del

motorino.

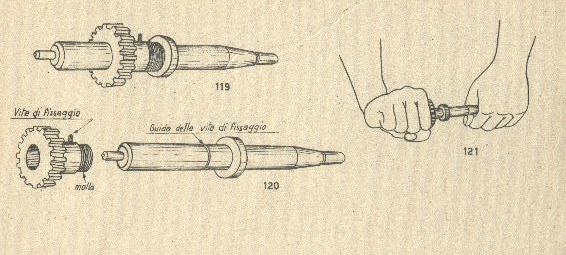

(119)

Si toglie quindi l'asse: questo riceve il movimento attraverso una ruota

elicoidale i cui denti, essendo di fibra per rendere la trasmissione

silenziosa, possono essere consumati e rotti. - (120) La ruota stessa, nei tipi

non molto antichi, è montata sull'asse non rigidamente, ma con una molla,... - (121) ..., che trascina l'asse in un senso di

rotazione...

(122)

... ed è folle nell'altro. - (123) In altri tipi la ruota trascina l'asse

tramite un sistema a frizione, formato da una rondella elastica che viene stretta contro la ruota da un anello.

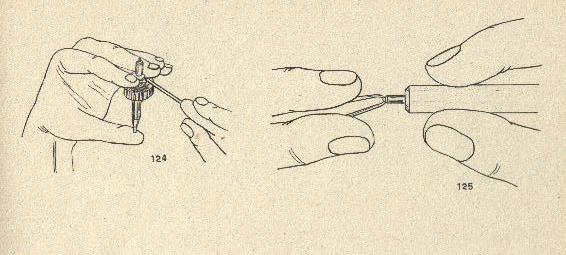

(124)

Se la ruota tende a slittare sull'asse, si allenta la vite dell'anello e lo si stringe, dopo aver schiacciato un po' di più la rndella elastica. - (125) Nella parte inferiore dell'asse

c'è una sfera d'acciaio: si controlli che non manchi e che non sia rotta.

(126)

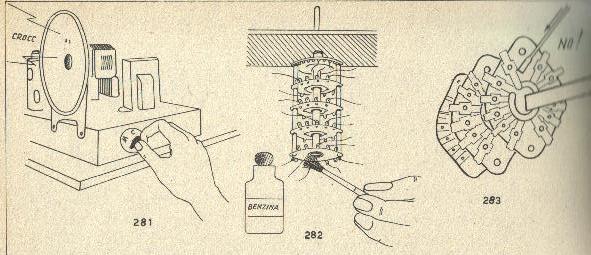

Si provi a far ruotare l'indotto (cioè la parte mobile

di un motorino ad induzione) con le dita: esso deve essere perfettamente libero

anche quando rovesciando il motorino... - (127) ...si tenga l'asse dell'indotto

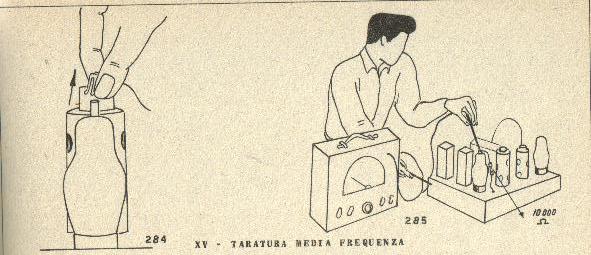

in posizione verticale, e questo gravi con tutto il suo peso su un perno solo.

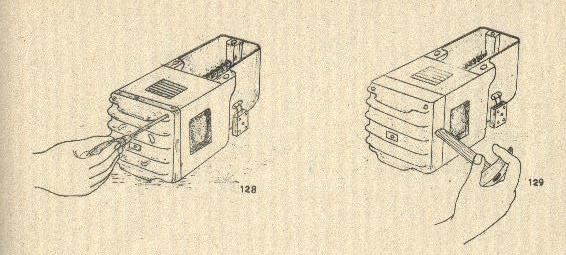

(128)

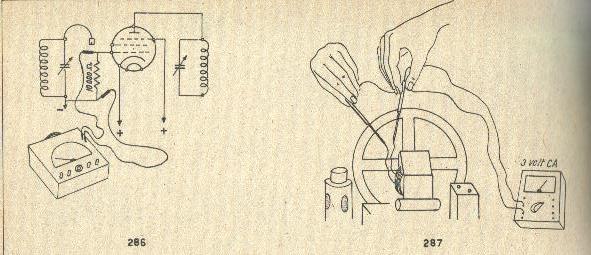

Se l'indotto è completamente bloccato o si sente sfregare sullo statore si allentino le quattro viti del coperchio,.. -

(129) ...e si diano al coperchio dei leggeri colpi per trovare la posizione che

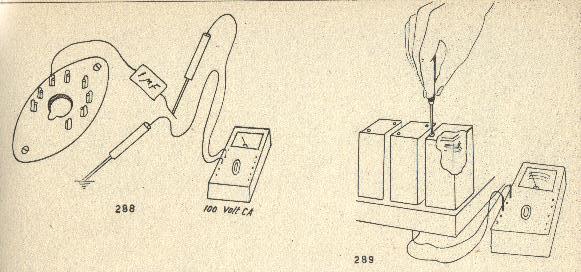

rende libero il rotatore. Serrate le viti, si controlli che lo

indotto ruoti dando corrente...

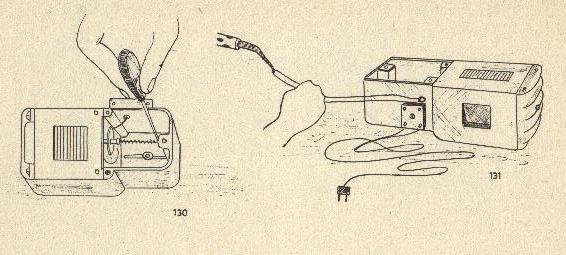

(130)

... dopo aver cortocircuitato i fili che andavano all'interruttore. - (131) Se

l'indotto invece risulta frenato si versino alcune

gocce di petrolio sui perni...

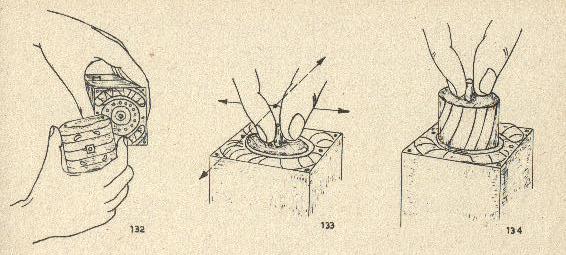

(132)

... se non si ottiene alcun miglioramento, si estragga il coperchio laterale

del motore (attenti a non perdere la sfera d'acciaio che si trova nella

boccola). (133) Si controlli che l'asse

dell'indotto abbia un certo gioco; in caso contrario

il difetto è dovuto alla boccola che, per la deformazione della carcassa, ha

subito un impercettibile spostamento. Si può rimediare all'inconveniente in

questo modo: ... (134) ...si sfili l'indotto...

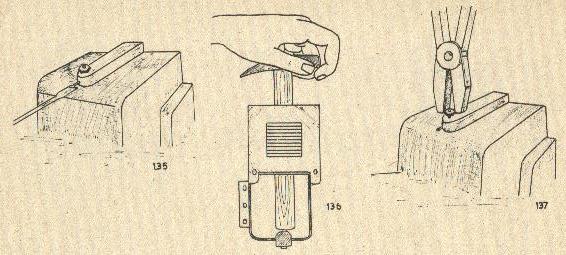

(135) ...si allenti la vite che ferma la boccola... - (136) ...e si sposti in fuori di un millimetro corca con dei leggeri colpi, si allenti il dado e... - (137) ...si stringa la vite reggispinta tanto quanto si è fatta uscire fuori la boccola; si rinserri il dado.

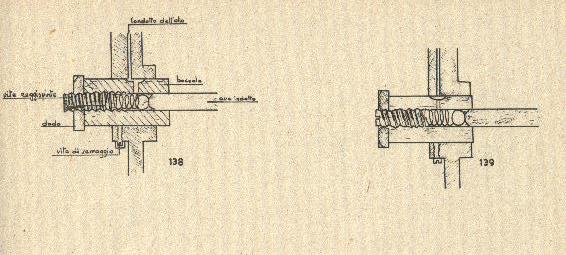

(138)

La boccola che prima aveva questa posizione rispetto

alla carcassa... - (139) ...dovrà assumere quest'altra posizione (in questa

operazione non ruotare la boccola per evitare che i due condotti dell'olio

risultino sfalsati).

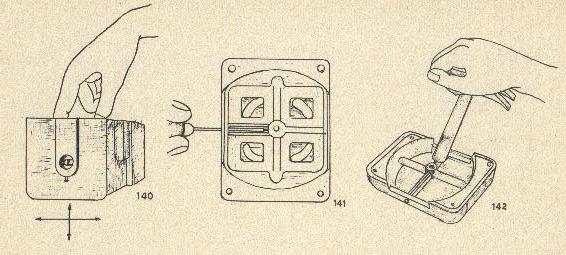

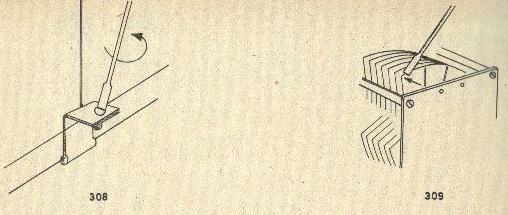

(140

- 141 e 142) Se invece il controllo di cui a fig. 133 è stato positivo il difetto sarà dovuto alla boccola sull'altro

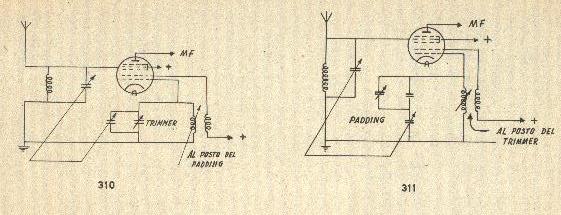

perno (cioè quello al centro del coperchio di cui a fig. 132). Per controllarla

si estragga completamente la boccola di cui a fig. 136 si rimetta

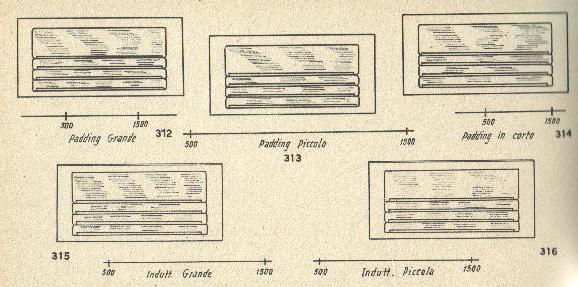

lo indotto ed il suo coperchio e si eseguano tutte le operazioni indicate nelle

figg. 133-134-135-136-137.

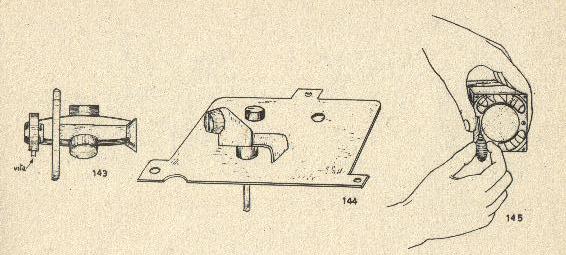

(143)

Il freno centrifugo si toglie allentando la vite sul collarino; controllare che

le mollette siano sane e che il piatto di frizione sia perfettamente liscio,

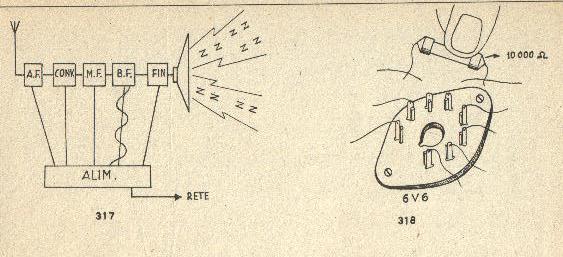

altrimenti sostituirlo. - (144) Verificare lo stato del feltro di frizione. -

(145) Per togliere gli avvolgimenti dello statore, si levino le viti che

fissano il ferro statorico alla carcassa...

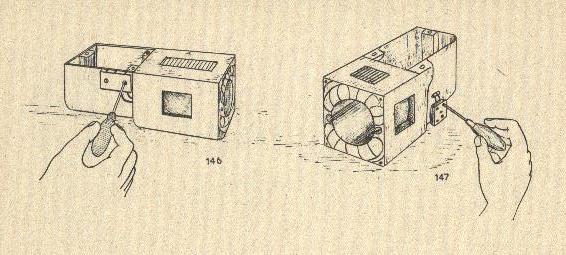

(146)

... si smonti il cambio-tensioni e se ne estraggano le

lamelle di contatto... - (147)...si stacchino i fili del morsetto...

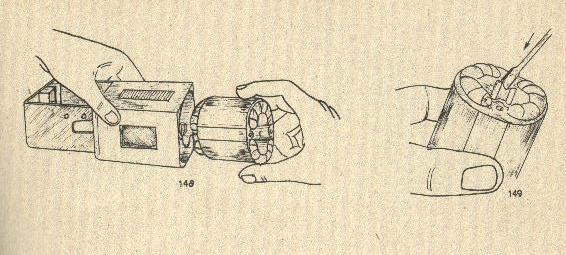

(148)

...e si estragga il pacco dello statore (attenti a non danneggiare i fili del

cambio-tensioni) . - (149) Col cacciavite si tolgano i

perni che tengono in sede gli avvolgimenti...

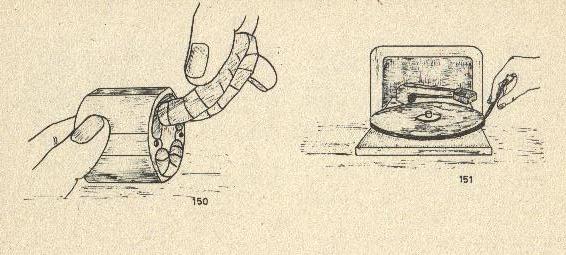

(150) ...e si sfili l'avvolgimento dopo averlo estratto attraverso le scanalature del pacco di lamierini. - (151) Se il piatto è storto lo si faccia ruotare tenendo una matita a pochi millimetri dal suo orlo esterno ed abbassandola lentamente fino a quando lasci un segno sulla parte superiore delle gobbe del piatto.

(152)

Poi si raddrizzi con le mani abbassando la parte segnata dalla matita e alzando

l'altra. - (153) Se invece il piatto è perpendicolare all'asse, ma ruota su di

un piano inclinato, occorre raddrizzare il motore stringendo ed allentando

opportunamente le tre viti con le rondelle di gomma.

(154)

Se l'inclinazione è sensibile, è più opportuno... - (155) ...interporre una

rondella di cartone per evitare di dover lasciare lenta una delle tre viti. -

(156) Per regolare la velocità si allenti la vite che serra la leva

all'alberino e si aggiusti quest'ultimo con un

cacciavite.

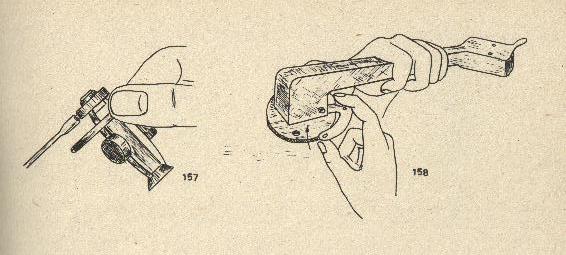

(157)

Se prima di trovare l'esatto punto di regolazione si arriva al

fondo corsa occorre spostare il freno centrifugo sull'alberino di

comando il che nei motori moderni si può fare dall'esterno attraverso

un'apertura praticata nella parte laterale della carcassa. - (158) La leva del

braccio che comanda il freno automatico deve essere perfettamente orizzontale e

non deve scavalcare la leva del freno: per realizzare queste condizioni se non

fossero verificate basta piegare la leva con le mani.

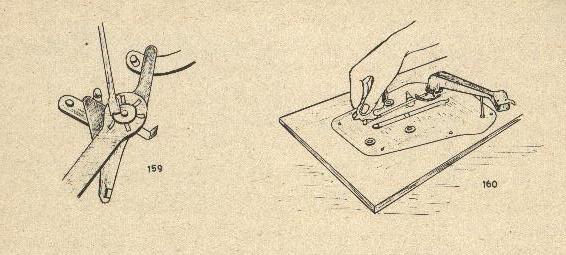

(159)

In alcuni tipi la frizione del freno automatico è registrabile come in figura;

la pressione che la molla deve esercitare, deve essere un po' superiore alla

minima indispensabile per trascinare la leva di scatto. - (160) Il perno

dell'asse deve essere perfettamente pulito dal grasso e così pure la rondella

elastica che dà lo scatto al freno.

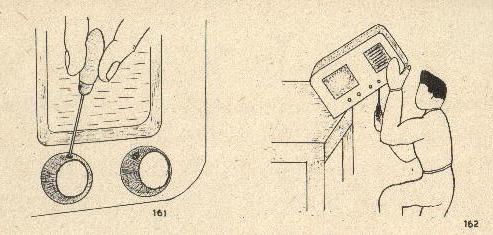

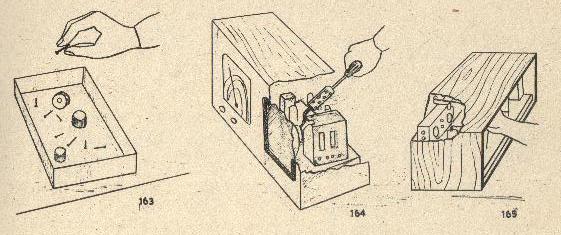

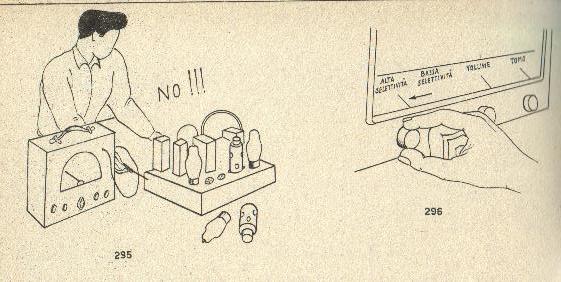

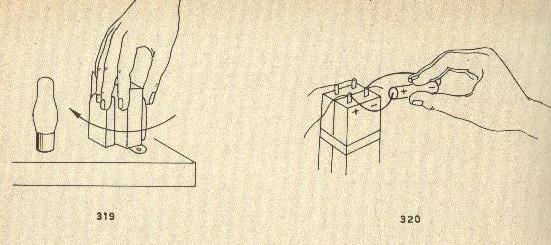

Per iniziare la riparazione di una radio la prima cosa da fare è estrarre il telaio. (161) Si tolgono le manopole allentando le viti di serraggio, oppure si estraggono se sono del tipo a pressione: in questo caso attenzione a non perdere le mollette di pressione. - (162) Si tolgono le viti che fissano il telaio al mobile; in genere si trovano sotto il mobile, talvolta nell'interno...

(163)

...e si mettono insieme alle manopole e ad altri pezzi, che si toglieranno in

seguito, in una scatola. - (164) Prima di estrarre il telaio accertarsi che non

vi siano collegamenti dell'altoparlante da staccare,..

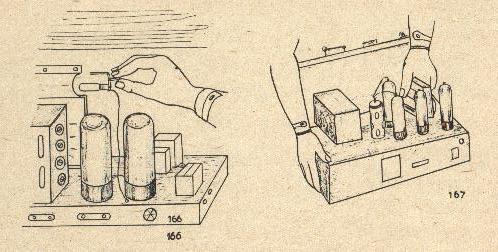

- (165) ...o da togliere staffe che sostengono la scala parlante, o...

(166)

...lampadine che vadano sfilate, od altre cose che si possono danneggiare per una inutile fretta nel volere estrarre il telaio. - (167)

Per estrarre il telaio prenderlo solidamente per la scatola o per il

trasformatore di alimentazione. Si eviti di fare forza

sugli altri pezzi anche se sono più a portata di mano.

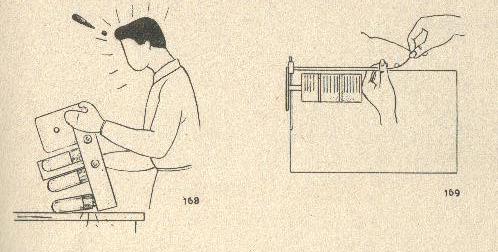

(168)

Una volta estrattolo occorre appoggiarlo in posizione comoda per fare le

riparazioni. Un po' di buonsenso aiuterà ad evitare danni come quello

illustrato in figura. - (169) Uno degli inconvenienti più banali è la rottura delle funicella della scala parlante. A

seconda dei tipi la sostituzione è più o meno laboriosa: si cominci

sempre in ogni caso dalla ruota del variabile, agganciando il filo alla ruota,

tenerlo teso con una mano; con l'altra passarlo sulla prima puleggia e così

via.

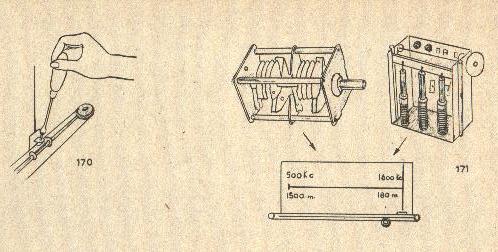

(170)

Per ultimo si fissi l'indice allineandolo con l'emittente locale. - (171) Se il

percorso del filo fosse dubbio si ricordi che a variabile

aperto, o nucleo magnetico estratto, corrisponde la frequenza maggiore,

cioè la lunghezza d'onda minore.

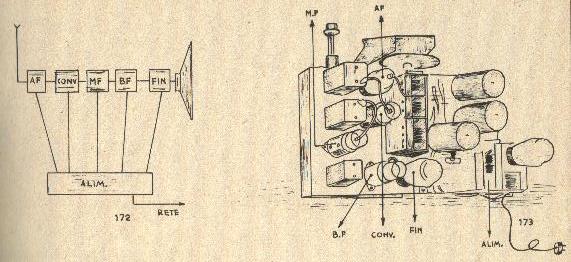

(172)

La ricerca del guasto in un apparecchio radio completamente muto può sembrare a

prima vista molto più difficile di quanto non sia

nella realtà. Si esamini la figura schematica: il segnale

captato dall'antenna passa attraverso i vari stadi: alta frequenza, oscillatore

e mescolatore, media frequenza, finale ed arriva infine all'altoparlante:... -

(173) ... c'è inoltre l'alimentatore, il quale, indirettamente, è necessario

per il funzionamento.

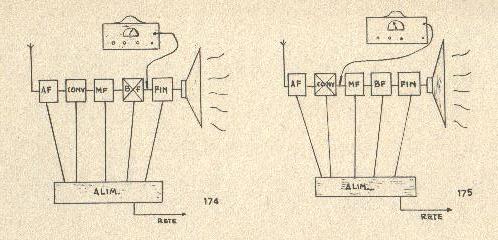

(174)

Supponiamo ora che lo stadio di bassa frequenza sia guasto: il segnale non

arriverà all'altoparlante; se ora noi stacchiamo la bassa frequenza dal finale

ed applichiamo all'ingresso di quest'ultimo un segnale a bassa frequenza udremo

questo segnale riprodotto dall'altoparlante. - (175) Lo stesso si può dire per qualsiasialtro stadio: per esempio, se lo stadio

convertitore è guasto, noi stacchiamo la media frequenza dal convertitore e vi applichiamo un segnale adatto con l'oscillatore modulato:

udremo il segnale. In altre parole noi possiamo rapidamente circoscrivere il

guasto a quello stadio dal quale non riusciamo ad ottenere alcun segnale,

mentre lo stadio seguente funziona perfettamente.

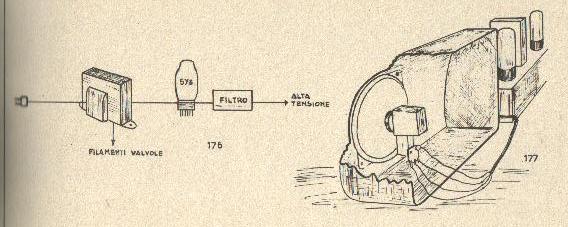

(176)

Per quanto riguarda l'alimentatore le cose si

semplificano ulteriormente e noi cominceremo da questo. I difetti che si

possono riscontrare sono: mancanza di tensione ai filamenti delle valvole,

mancanza di tensione anodica, mancanzadi qualsiasi

tensione. - (177) Per l'esame dei guasti del ricevitore è necessario metterlo

nelle normali condizioni di funzionamento. Se per estrarre il telaio si fossero

dovuti staccare i collegamenti dell'altoparlante, si riallaccino nuovamente,

usando un cordone provvisorio di allungamento se

necessario. Si accenda il ricevitore: si controlli che tutte le valvole si

accendano; in caso contrario si esamini con l'ohmetro lo stato del filamento

della valvola spenta, se è buono, si controlli con il voltometro la tensione ai

piedini.

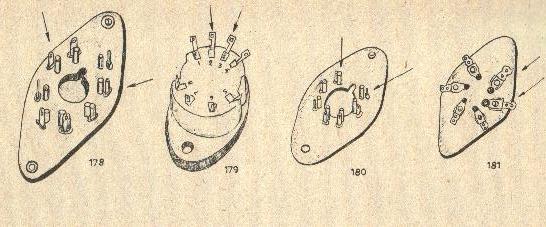

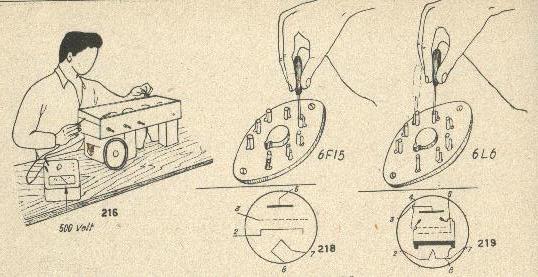

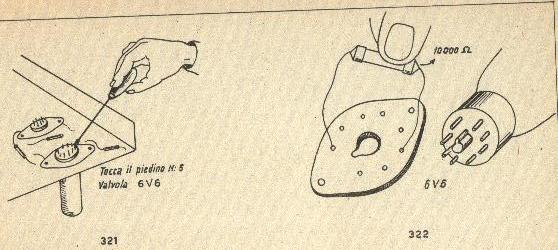

(178

- 179 - 180 - 181) Nelle figure indicate, si vedono quali sono i contatti

corrispondenti ai filamenti delle amplificatrici più comuni che si trovano

negli apparecchi radio.

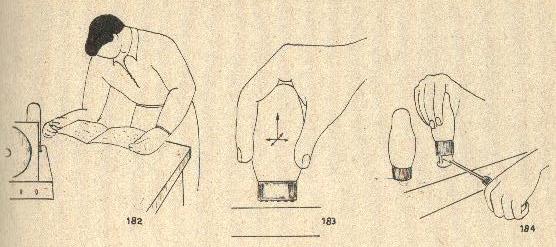

(182)

In caso di dubbio consultare sempre le tabelle. - (183) Per estrarre le valvole

dall'apparecchio si cerchi di fare il minor sforzo possibile sul bulbo. Il

sistema migliore è quello di esercitare uno sforzo di trazione e,

contemporaneamente, smuovere la valvola in vari sensi. -

(184) Se la valvola fosse restia ad uscire, od il bulbo di vetro fosse

scollegato dallo zoccolo, aiutarsi con un cacciavite come leva.

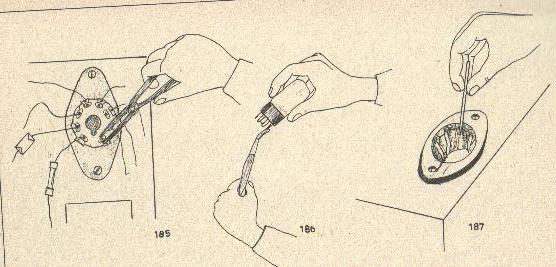

(185)

Una valvola può non accendersi perché le pinzette dello zoccolo sono allentate:

stringerle. - (186) Può darsi anche che gli spinotti siano

sporchi od ossidati; pulirli con benzina o carta smeriglio. -

(187) Analogamente per gli zoccoli, specie quelli a contatti laterali, che

vanno accuratamente puliti con uno stecchino imbevuto di benzina. Se

manca tensione ai collegamenti dello zoccolo non è

difficile trovare l'interruzione: è sufficiente seguire i collegamenti e

misurarne la continuità (ad apparecchio spento però!).

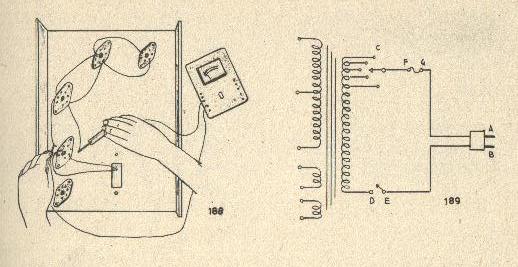

(188)

Può darsi che invece di un’interruzione ci sia un

corto circuito nei fili di collegamento, per trovarlo: togliere le valvole,

distaccare i collegamenti e misurare l'isolamento. - (189) Se tutte le valvole

sono spente ed anche le lampadine della scala, escluso il caso che siano tutte

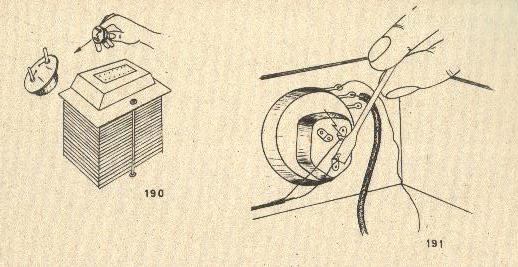

bruciate, ricercare il difetto nel circuito primario.

(190)

Controllare, se c'è, il fusibile annesso al cambio-tensioni: FG in fig. 189,

... - (191) ..., il cordone di alimentazione e

l'interruttore: DE in fig. 189; quest'ultimo si controlla facilmente

cortocircuitandone i terminali: se era isolato il corto determina l'accensione

del ricevitore.

(192)

Quando è tutto a posto, la resistenza che si misura tra gli spinotti puo' variare

di 5 a 10 ohm. - (193) Se effettuando il controllo di

continuità proprio agli estremi dell'avvolgimento primario si constata interruzione,

occorre sostituire l'avvolgimento.

(194)

In alcuni apparecchi di tipo antiquato, un pulsante, comandato dal pannello

posteriore, interrompe la corrente quando si toglie il pannello. - (195) La

tensione anodica si misura tra il catodo della raddrizzatrice e la massa.

Ovviamente se la raddrizzatrice non si accende, non si misurerà alcuna

tensione.

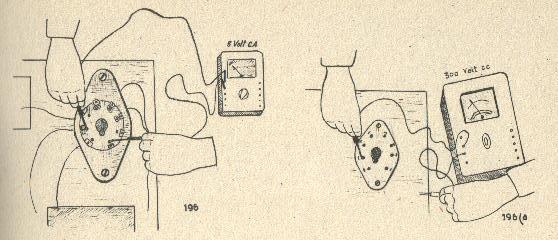

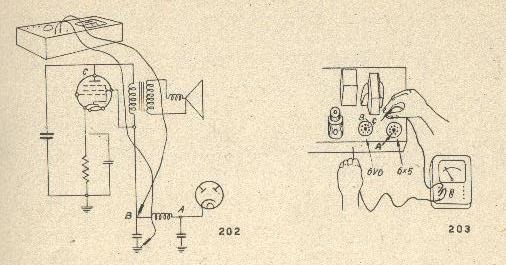

(196

- 196a - 196b) Si faccia molta attenzione quando si misura la tensione al

filamento della raddrizzatrice: vi sono circa trecento volt di tensione tra il

filamento e la massa. Si controllino le altre tensioni: se

c'è tensione tra le due placche, ma non tra queste e la massa, è staccata da

massa la presa centrale del secondario alta tensione: D in figura 202.

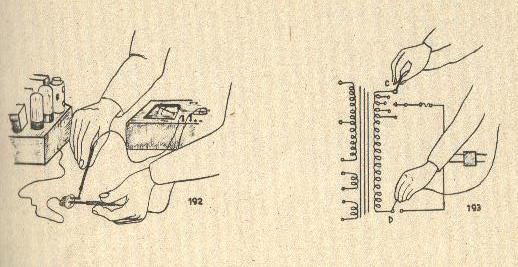

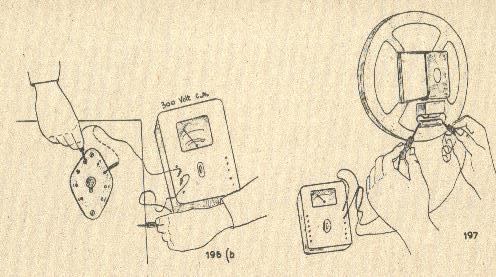

(197)

Un più rapido controllo per sapere se c'è tensione anodica, quando gli

elettrolitici sono allogati accanto all'altoparlante, od in altro posto

facilmente accessibile, si ha misurando la tensione ai capi di uno qualunque di

essi. Se manca tensione puo' esservi un corto

circuito od un'interruzione.

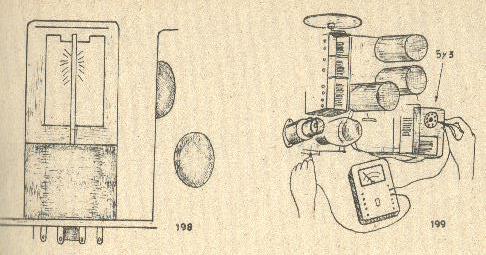

(198)

Se c'è un corto circuito è importante che il riparatore se ne accorga

subito. Il sintomo più evidente e pericoloso, è l'arrossamento

delle placche della raddrizzatrice. Questo arrossamento denota il sovraccarico

della valvola, che puo' essere messa fuori uso in

pochi secondi. - (199) Controllare le presenze di corti

nell'alta tensione sfilando la raddrizzatrice, e misurando la resistenza tra il

filamento e la massa...

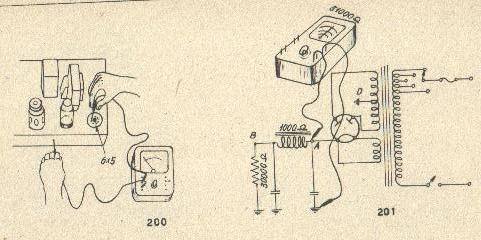

(200) ...oppure il catodo e la massa se la

raddrizzatrice è a riscaldamento indiretto. Se la resistenza misurata è minore di

30.000 ohm non accendere l'apparecchio radio, ma ricercare il corto. -

(201) In alcuni apparecchi esiste un partitore di tensione, per

cui anche in condizioni perfette di isolamento si legge il valore della

resistenza del partitore.

(202)

Più spesso che in altri posti il corto si verifica nei

due elettrolitici e, meno frequentemente, nel condensatore di placca della

finale: nello schema questi punti in corto con la massa sono ABC. - (203) Si

possono verificare facilmente questi tre condensatori togliendo la

raddrizzatrice e la finale senza neanche togliere il telaio.

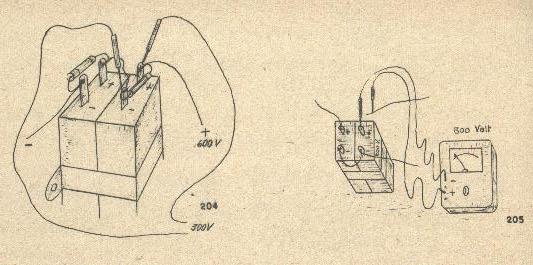

(204)

In alcuni apparecchi, che hanno tensioni anodiche molto elevate, è opportuno

mettere due condensatori elettrolitici in serie, con due resistenze per

equilibrare il carico. I condensatori elettrolitici vanno sostituiti non solo

quando sono in corto ma anche quando la loro capacità è diminuta

dopo qualche anno di attività. - (205) Una prova

semplice dell'efficienza di un elettrolitico si fa così: si stacca

l'elettrolitico da un lato e si inserisce il voltmetro

con portata adatta a sopportare la tensione cui lavora il condensatore.

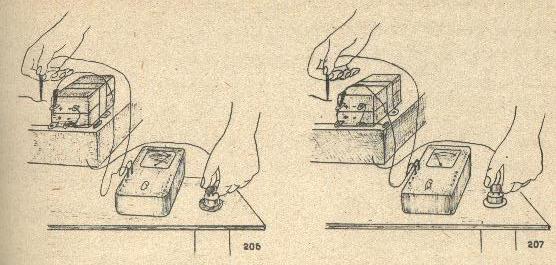

(206)

Si accende il ricevitore: il voltmetro segnerà tutta la tensione; ... - (207)

...; dopo alcuni secondi, la lancetta sarà tornata verso lo zero se il

condensatore non è in corto. Se lo strumento è del

tipo a 1.000 ohm per volt, e la lancetta e' arrivata a segnare un decimo della

tensione di lavoro o meno, il condensatore può ancora andare.

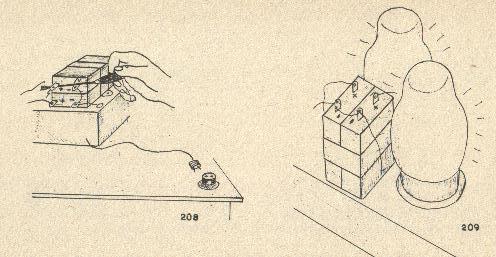

(208) Quando l'indice del voltmetro si è

fermato, staccare il voltmetro, e mettere in corto i terminali del condensatore. Se all'atto del corto

non si ha scintilla oppure si ha una scintilla appena percettibile, sostituire

il condensatore. - (209) Non mettre mai un

condensatore elettrolitico vicino ad una valvola o ad altra sorgente di calore:

se ne abbrevierebbe la vita.

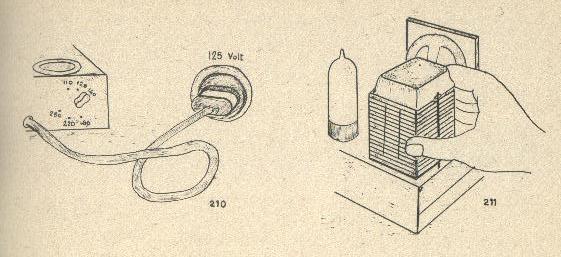

(210) Se si riscontra che il trasformatore

scalda, può darsi che sia, anche solo parzialmente, in corto circuito. Per accertarsene regolare il

cambio-tensioni su una tensione maggiore di quella di alimentazione

e lasciare il trasformatore sotto carico, dopo aver staccato tutte le valvole e

le lampade, par alcune ore. - (211) Se si scalda in queste condizioni

occorre rifare l'avvolgimento.

(212)

Un altro inconveniente che si può presentare è la vibrazione di qualche

lamierino; stringere le viti di serraggio e, se non

basta... - (213) ... provare con qualche colpo di martello.

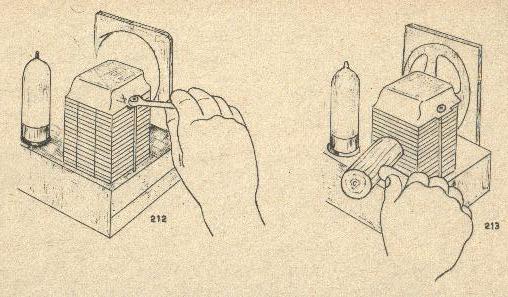

(214

e 215) Alcuni apparecchi di tipo economico non hanno il trasferimento di alimentazione. I filamenti delle valvole sono alimentati in serie e collegati alla rete luce: i più perfezionati

tramite una resistenza detta termistore, RT in figura, che possiede a freddo un

valore molto piu' elevato che non a caldo. Si viene cosi' ad eliminare in pericolo che qualche filamento si

bruci all'atto dell'accensione. Il controllo dei filamenti si fa misurando la

tensione con il voltmetro ad apparecchio acceso. Se il filamento è interrotto

il voltmetro segnerà tutta la tensione della rete. Nei tipi che montano la raddrizzatrice 35Z5, con presa a 6 V del

filamento, è inserita la lampada del quadro come mostrato in figura. Con

tale disposizione il corto circuito di un elettrolitico provoca la fusione della

lampada e del tratto di filamento AC. Eliminando il collegamento CB, si salva

la valvola.

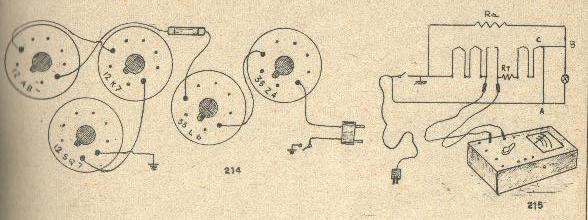

Una

volta accertato che l'alimentatore è a posto possiamo controllare tutte le

tensioni anodiche. (216) Il controllo può anche non essere accurato: si dispone

il voltmetro per 300-500 volt, si infila il puntale

negativo nelle boccole di massa e con l'altro si toccano tutti i piedini delle

valvole. - (217) Se la valvola è un triodo amplificatore il solo piedino della placca è sotto tensione. - (218) Se la valvola è un tetrodo

o un pentodo: due piedini.

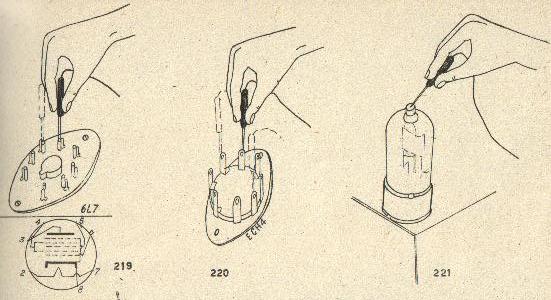

(219)

Se la valvola è un convertitore pentagriglia con

oscillazione di catodo: due piedini.

- (220) Se la valvola è una convertitrice pentagriglia

con griglia anodica od una valvola doppia (triodo, esodo, ecc.): tre piedini.

- (221) Si controllino anche le griglie controllo: l'indice dello strumento non

si dovrà muovere affatto, o dovrà muoversi appena in senso opposto: altrimenti

vuol dire che il condensatore di accoppiamento alla

placca precedente è in corto.

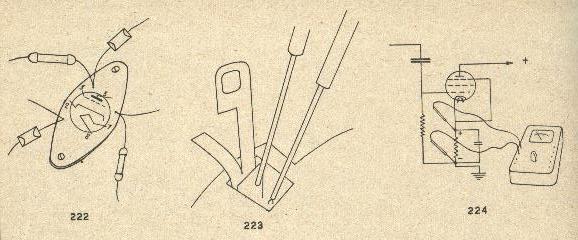

(222)

Si faccia attenzione al fatto che, molto spesso, i collegamenti non utilizzati

di una valvola vengono utilizzati come sostegni in

altri circuiti che possono essere soggetti a tensioni elevate. - (223) Negli

zoccoli a contatto laterale è altrettanto semplice effettuare

controlli di corrente: un puntale dell'amperometro si appoggia sul contatto

laterale della valvola, con l'altro puntale si spinge in fuori la linguetta

dello zoccolo. - (224) La misura della tensione di griglia controllo si può

fare solo con un voltmetro a valvola: quando questa tensione è ottenuta con una

resistenza catodica, la tensione che si misura ai capi della resistenza è anche

la tensione di griglia controllo, e questa misura può essere fatta anche con un

voltmetro normale..

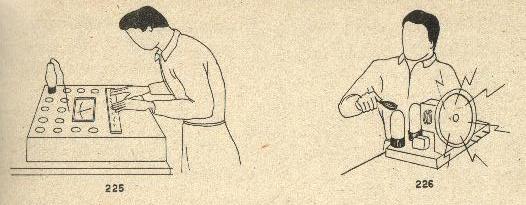

(225)

Quando si riscontra che uno stadio amplificatore non amplifica molto, e tutti i

componenti sono a posto verificare le valvole con un provavalvole. - (226) Oltre che esaurita

una valvola può essere rumorosa; si controlla cio'

colpendola leggermente col manico del cacciavite mentre il ricevitore funziona.

Se si sentono scariche, scrocchi e sbalzi nella resa

sonora la valvola va sostituita.

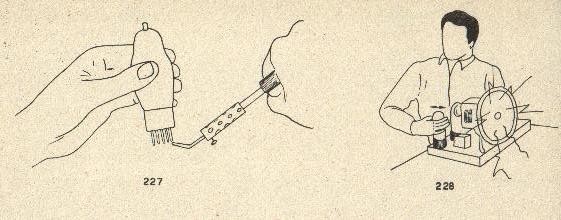

(227)

Prima di sostituirla provare con il saldatore a rifare la saldatura sui piedini. Una qualunque di queste potrebbe non

essere stata fatta a dovere. - (228) Provare anche a smuovere le valvole

durante il funzionamento del ricevitore . Nessun

rumore o fruscio deve accompagnare questi movimenti, altrimenti vedi figg. 185-186-187.

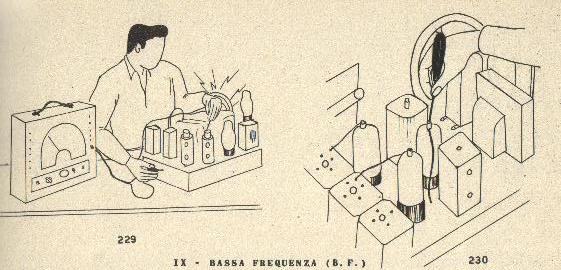

Esaminiamo

ora come è possibile individuare gli stadi guasti. Per prima cosa mettere il ricevitore in posizione FONO e

controllare se riproduce i dischi; in tal caso la parte a bassa frequenza è a

posto. (229) Può non esservi il pick-up o non essere prevista

l'applicazione del fono, in tal caso si può inserire

l'oscillatore a bassa frequenza direttamente tra la griglia della prima valvola

a bassa frequenza e la massa. - (230) Ancora più semplicemente si può toccare

il cappuccio della valvola: si sentirà un rumore caratteristico.

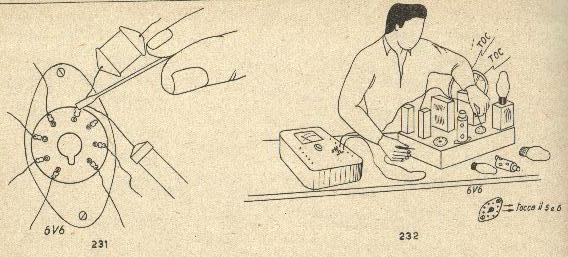

(231)

Se la valvola ha la griglia controllo su un piedino si può toccare con un

cacciavite il piedino. Le stesse prove si possono fare per lo stadio finale: si

tenga però presente che il rumore caratteristico è fortemente

ridotto poichè ora c'è uno stadio solo che amplifica.

- (232) Per controllare rapidamente trasformatore di uscita

e altoparlante, ad apparecchio spento, si inserisca l'ohmetro (portata più

bassa) tra schermo e placca della finale: si sentirà un debole toc all'altoparlante: se no è interrotto uno dei tre:

primario trasformatore, secondario o bobina mobile. Su come inserire

l'oscillatore all'ingresso della MF e dell'AF sarà detto nella parte

ALLINEAMENTO.

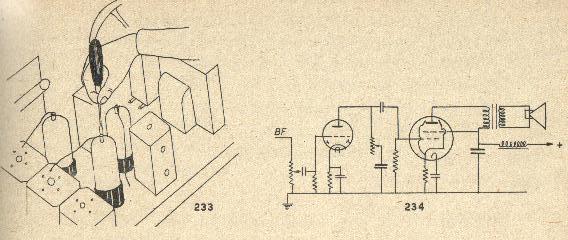

(233)

Anche la media frequenza si può controllare più rapidamente toccando con un

cacciavite il cappuccio della valvola: se si sente una scarica intensa la media

frequenza va bene. - (234) I guasti che si possono trovare nel circuito a bassa

frequenza sono tutti di facile ricerca. Provata

l'efficienza delle valvole basta eseguire i controlli di tensione, di isolamento e di conduzione dei vari pezzi per individuare

il guasto. Se misurando la tensione di catodo della finale non si legge nessuna

tensione l'elettrolitico è in corto. Prima di

sostituirlo controllare se non sia interrotta la resistenza: infatti, se questa

si interrompe, ai capi dell'elettrolitico è presente

tutta la tensione anodica, e quindi va immediatamente in corto.

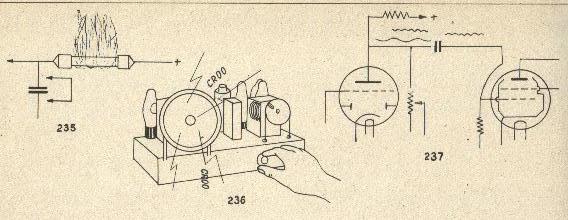

(235)

Analogamente se una resistenza del circuito di alta

tensione risulta bruciata, prima di sostituirla, controllare che a valle di

questa non vi sia qualche condensatore in corto. - (236) I controlli normali di

volume e di tono possono col tempo diventare rumorosi: sostituirli. - (237) Se

la riproduzione è debole e stridente, si è staccato il condensatore di accoppiamento, e allora solo le frequenze più alte

passano.

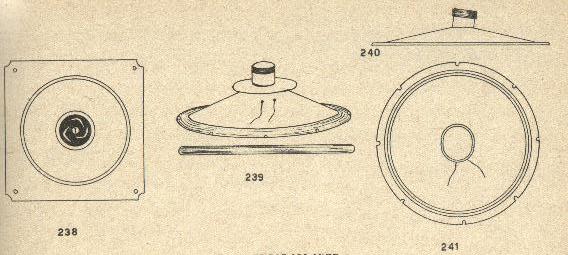

Nell'

altoparlante la causa più comune dei guasti è il cono. (238) Esso è costituito

da un cono di carta che ha sul vertice un cilindro su cui sono avvolte poche

spire di filo. Nell'interno del cilindro c'è il centratore detto ragno. - (239)

Talvolta il centratore è invece esterno alla bobina. - (240) La bobina puo' essere

storta od... - (241)... ovalizzata dalle rapide vibrazioni cui è soggetta. In

questo caso, come nel caso più semplice di bobina che struscia contro il ferro perchè fuori centro, la riproduzione è accompagnata da

raschiamenti e rumori sgradevoli.

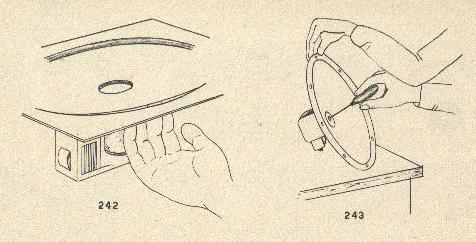

(242)

Il cono può essere rotto, o scollato parzialmente, nel qual caso si sente un

fruscio particolare. La scollatura si rende evidente premendo leggermente il

cono dalla parte posteriore. - (243) Per distaccare il cono occorre togliere la

vite del ragno...

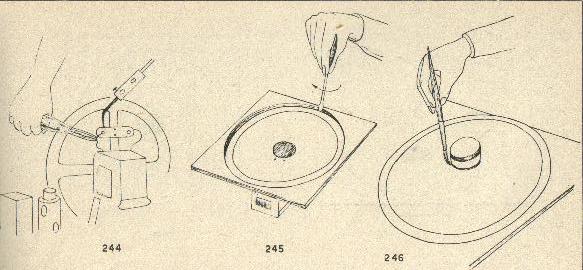

(244)

... dissaldare i collegamenti della bobina mobile... - (245) ...e scollare il

cono con un solvente come l'acetone, oppure staccarlo con il cacciavite,

facendo molta attenzione a non rovinarlo se si prevede che si possa

riutilizzare. - (246)

Per cambiare la bobina mobile si deve bagnare il bordo di attacco

con il solvente finchè la colla non si è riammorbidita.

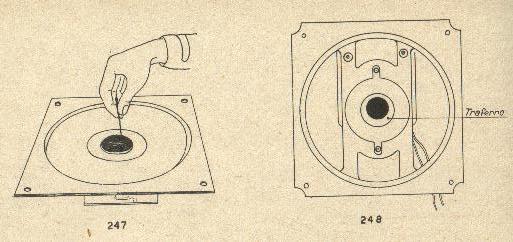

(247)

tolto il cono si pulisca accuratamente il traferro

con uno stecchino od un pezzo di cartone, in modo da togliere tutti i grani di

polvere o limatura di ferro che possono esservi depositati. -

(248) Controllare inoltre che il nucleo centrale sia esattamente centrato

rispetto al foro...

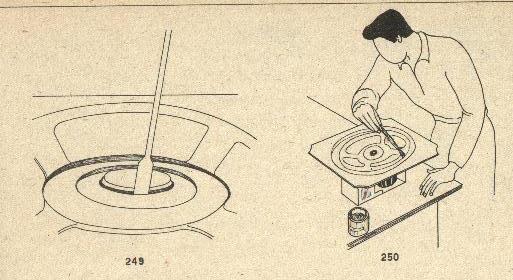

(249)

...e, nel caso che non lo sia, forzarlo con un cacciavite. - (250) Per

incollare il cono sul castello si spande la colla lungo tutto

il bordo di attacco...

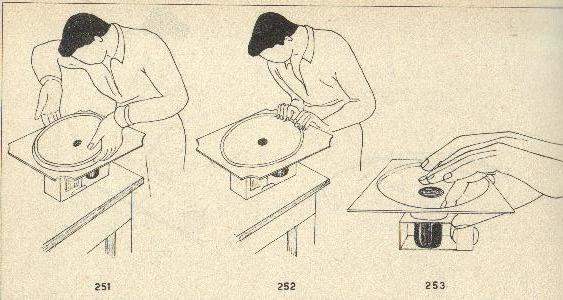

(251)

...si infila il cono nel suo alloggiamento, curando

che sia il più possibile centrato, e... - (252) ...si pressa il cono contro la

superficie bagnata di colla. - (253) Per controllare il centraggio, si prende

il cono tra il pollice e l'indice e si sposta leggermente in dentro e in fuori

(senza dare però una pressione laterale) ascoltando se c'è sfregamento.

(254)

Per centrare la bobina si allenta la vite del ragno, si infilano

tre o quattro listarelle di cartone sottile (poste

simmetricamente) tra la bobina ed il nucleo di ferro, poi si stringe la vite

del ragno e si tolgono le listarelle. - (255) Oppure

si effettua l'operazione di cui alla fig. 253 dando

però una pressione laterale in varie direzioni. Così si puo'

trovare qual è la direzione in cui bisogna spostare il ragno perché la bobina

mobile non sfreghi contro il ferro. Nella figura il punto A rappresenta il

punto del cono stretto tra il pollice e l'indice, e le frecce indicano gli

spostamenti che detto punto deve subire. - (256) Se il cono ha uno strappo

molto piccolo si può riparare incollando una pecetta di carta leggera sullo strappo; se lo strappo è

grande conviene cambiarlo.

I

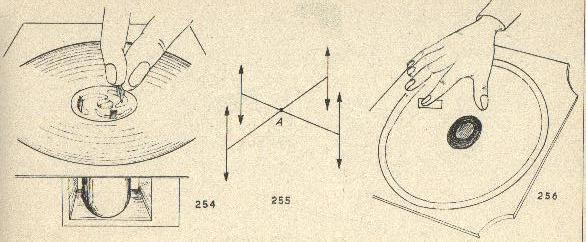

guasti al circuito di rivelazione sono molto rari, ma la ricerca è più

difficoltosa. Distingueremo il caso in cui non si ha alcuna ricezione dal caso

in cui la riproduzione è distorta. Nel primo caso si deve controllare che il fono funzioni normalmente, del che ci si puo' rendere conto toccando la griglia della prima valvola

in bassa frequenza. (257) Poi sintonizzare l'apparecchio

sull’emittente locale o applicare, con l'oscillatore, un segnale, di frequenza

uguale al valore della media frequenza, alla griglia alla valvola di

media frequenza.

(258)

Un milliamperometro inserito nel circuito di placca

della valvola di media frequenza dovrà indicare una

diminuzione quando si mette in sintonia. Se c'è diminuzione

il difetto è nel circuito di rilevazione altrimenti è nello stadio a media

frequenza. Controllare... - (259)... la resistenza tra il piedino del diodo ed

il catodo: l'ohmetro deve segnare il valore di R (da 0,2 a 0,5 megaohm). Se segna resistenza infinita controllare separatamente R e il

secondario del trasformatore di media frequenza...

(260)

L'isolamento del condensatore C2 che, se è solo parzialmente in corto, puo' non paralizzare completamente il ricevitore;

l'isolamento del cavo schermato che parte dal punto 2 di fig. 258. Nel caso invece che si

abbia riproduzione difetosa si controlli che quei

difetti non si abbiano nella riproduzione fonografica. I difetti più

comuni sono: ...- (261) ...riproduzione ronzante e cupa: R troppo alto;

riproduzione stridente e instabile: C staccato; i valori della resistenza R e

del condensatore C sono legati tra di loro; aumentando

l'uno si deve diminuire l'altro.

(262)

Se il ricevitore entra in oscillazione la causa è il

passaggio di alta frequenza nel circuito di bassa frequenza; si può aumentare

la capacità filtrante del rivelatore come in figura. Si tenga presente che

aumentando R o C si esaltano le frequenze alte e si sopprimono le basse e

viceversa.

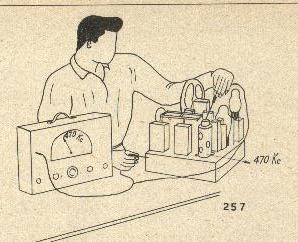

I

difetti che può presentare il CAV non paralizzano mai

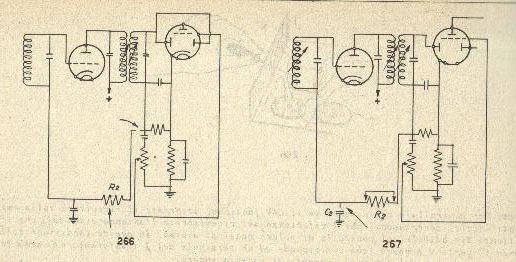

il ricevitore e raramente se ne presentano. (263 e 264) Sono rappresentati in

figura due circuiti tipici CAV, in essi la differenza

è nel modo di prelevare la tensione ad alta frequenza da raddrizzare.

(265)

Per controllare rapidamente se il CAV funziona, accordare il ricevitore

sull’emittente locale, accertandosi che l'efficienza del ricevitore e l'antenna

siano tali che l'emittente sia udibile col controllo di volume quasi al minimo. In queste condizioni collegando il punto

2 a massa (che corrisponde ad un terminale del I

trasformatore di media frequenza) si dovrà udire un netto aumento di

potenza sonora. nel caso che non si percepisca nessun

aumento controllare: 1) se il diodo è esaurito; 2) se il C2 è in corto

circuito; 3) se i collegamenti sono interrotti; Si tenga presente che è

possibile misurare la tensione CAV solo con voltmetro a valvola. Con uno

strumento magnetodinamico è possibile avere solo

un'indicazione approssimata.

(266)

Un'interruzione della resistenza R2 od in genere qualsiasi interruzione che

lasci una griglia controllo senza tensione di

polarizzazione si riconosce facilmente dalla voce balbettante e distorta

dell'apparecchio. - (267) Il corto di R2 oppure il distacco di C2 provocano il ritorno dell'alta frequenza alla griglia dalla

valvola di media frequenza con il risultato che l'apparecchio fischia. Il

fischio varia di tono con variare della sintonizzazione

con l'emittente.

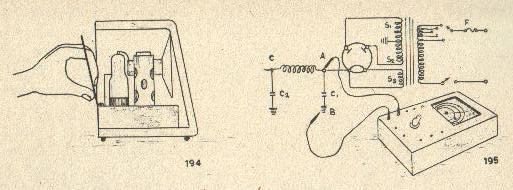

(268)

Schema tipico di stadio amplificatore a MF - (269) Se lo stadio paralizza il

ricevitore controllare con il voltmetro: 1) se la tensione

manca, ed è invece presente in b, è interrotto l'avvolgimento del

trasformatore MF; 2) se la tensione manca può essere in corto C6, oppure essere

interrotto il filo di alimentazione; 3) se la tensione manca, puo' essere interrotta R2 o in corto C4 o entrambi i

difetti; 4) se la tensione manca, dopo aver controllato i tre punti precedenti

è in corto C4; se è troppo elevata è interrotta R1 (il valore di questa

tensione è x 2 volt.).

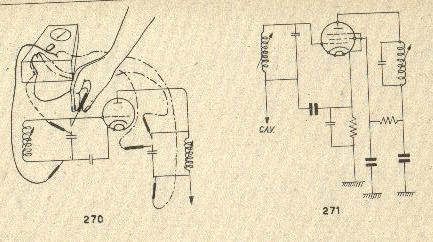

(270)

Con l'ohmetro controllare la continuità degli avvolgimenti e l'isolamento dei

compensatori dei trasformatori MF.

- (271) La presenza di fischi prodotti dallo stadio di MF può essere dovuta a capacità insufficiente dei condensatori

segnati in grassetto nella figura.

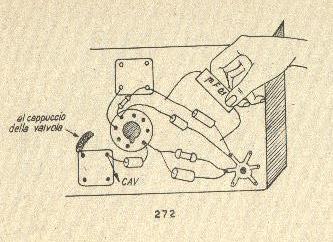

(272)

Per provare se il filtraggio dei condensatori di cui a fig. 271 è sufficiente o

meno, si può collocare temporaneamente in parallelo a ciascuno di essi un condensatore da 0,1 microfarad.

Se i fischi cessano sostituire il condensatore.

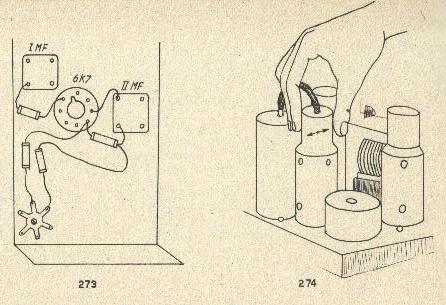

(273) I

fischi possono essere anche prodotti dai collegamenti dei condensatori troppo

lunghi che provocano accoppiamenti elettrolitici. - (274) Più spesso la causa è

in uno schermo che non fa bene contatto. Infine scarsa sensibilità e

selettività e anche distorsione possono essere dovuti

a cattivo allineamento o errata tensione di polarizzazione della griglia

controllo.

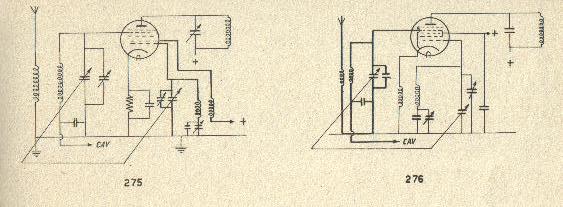

(275)

Schema tipico di conversione di frequenza con valvola pentagriglia:

le prime due griglie provvedono alla produzione di oscillazioni.

- (276) Con una valvola pentagriglia e con

oscillazione di catodo si può ottenere il soppressore.

(277)

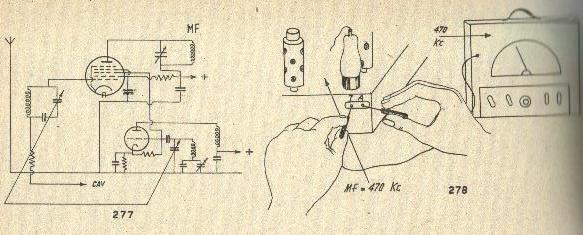

In questo schema le oscillazioni sono ottenute con valvola oscillatrice

separata dalla mescolatrice. La prima cosa da fare, dato che il difetto risiede

nell'alta frequenza, è stabilire se è difettosa la sezione oscillatrice

o la sezione mescolatrice. - (278) Si controlli per prima la sezione

mescolatrice applicando all'antenna , con

l'oscillatore, un segnale modulato della stessa frequenza della media

frequenza. Se il segnale viene riprodotto la sezione

mescolatrice è a posto. In caso contrario controllare con

l'ohmetro la continuità dei circuiti e l'isolamento dei condensatori segnati in

grassetto nella fig. 276.

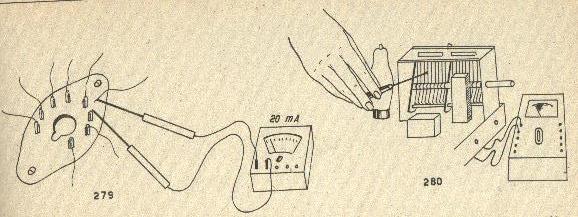

(279)

Per controllare se la sezione oscillatrice funziona

si stacchi il collegamento dell'anodo dell'oscillatore e si inserisca

un milliamperometro, con portata almeno fino a 20 mA,

tra il filo staccato e il corrispondente piedino. - (280) si cortocircuiti il

condensatore variabile dell'oscillatore: se all'atto del corto circuito si nota

una variazione di corrente nel milliamperometro,

l'oscillatore funziona, altrimenti controllare al solito

continuità ed isolamento nelle singole parti che compongono

l'oscillatore (segnate in grassetto in fig. 275). Spesso ci si puo' rendere conto che l'oscillatore non funziona perché

col volume al massimo si sente quel fruscio caratteristico che si nota quando

l'apparecchio non è sintonizzato su nessuna emittente,

pur non essendo possibile alcuna audizione.

(281)

La fonte del maggior numero di difetti dell'alta

frequenza è il cambio gamma. Smuovendo appena la manopola del cambio gamma, se

i contatti non sono stabili, si sentiranno scariche e fruscii,

ed alle volte l'apparecchio ammutolisce completamente. - (282) Si puliscano i

contatti con pennello bagnato di benzina o petrolio, che non lasci peli, e si

ruoti più volte il commutatore in tutte le posizioni in modo che i contatti

stessi raschino la patina di polvere. - (283) Non si

cerchi di aumentare la pressione del contatto forzando la linguetta: la si metterebbe fuori uso. Nel caso che ci sia qualche linguetta storta, la cosa più conveniente da

fare è sostituire quella sezione del commutatore.

La

taratura della media frequenza consiste nell'allineare i circuiti accordati dei

traformatori di media frequenza al valore esatto

della media frequenza. Si cominci sempre dall'ultimo

trasformatore prima della rivelatrice e si allineino successivamente gli

altri (se vi è più di uno stadio amplificatore MF) fino a quello che segue la

convertitrice. (284) Per tarare l'ultimo trasformatore di MF, nel caso che la

griglia controllo dell'amplificatrice a MF sia

polarizzata mediante resistenza catodica, si procede così: si stacca la clips

della valvola e si collega a massa attraverso una resistenza da 10.000 ohm la

griglia. - (285) L'uscita dell'oscillatore viene

collegata tra la griglia e la massa: l'oscillatore deve generare un segnale di

frequenza uguale al valore della MF.

(286)

Se invece la tensione di polarizzazione è ottenuta diversamente

si procede come illustrato in figura. - (287) Per rendere percepibile il

segnale modulato si puo'

collegare un voltmetro a c.a., portata 3 volt, in

parallelo alla bobina mobile...

(288)...oppure

un voltmetro c.a. portata 100 volt tra la placca della finale e la massa

attraverso un condensatore da 1 microfarad. Se l'apparecchio è provvisto di indicatore ottico di sintonia si può utilizzare

quest'ultimo come indicatore d'uscita, per cui è sufficiente un segnale non

modulato. Paralizzare il circuito CAV cortocircuitando C2 di

fig. 263 e l'oscillatore come in fig. 278. - (289) Infine di registrino

i due compensatori fino ad ottenere la massima uscita: si cominci da uno e si

passi all'altro, indi si ritocchi il primo e poi ancora il secondo.

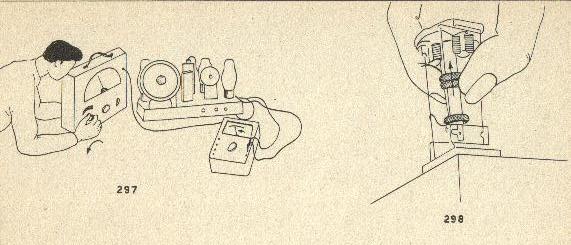

(290)

Si faccia attenzione al fatto che la vite di registro del compensatore può

essere collegata all'alta tensione. - (291) Lo stesso modo di operare vale per

i trasformatori registrabili mediante spostamento del nucleo magnetico. - (292)

Se il nucleo ferromagnetico sciacqua nella sua sede occorre

toglierlo, e rimetterlo con un pezzetto di quadrello elastico sottile che

provveda a fermarlo.

(293)

Puo' darsi che il nucleo sia stato sigillato con qualche

goccia di gommalacca.

Si cerchi di toglierla con un temperino... - (294) ..ma

nel caso che la gommalacca si sia sparsa per tutta la sede non insistere con il

temperino: si prenda un batuffolo di ovatta impregnato di alcool e lo si lasci

a contatto con la gommalacca per alcune ore finchè

non si sia sciolta. tarato l'ultimo trasformatore si

colleghi l'oscillatore alla convertitrice, come si è fatto con la

amplificatrice a MF in fig. 283-284-285, e si tari il primo. Se si prevede che

le medie frequenze siano di poco fuori taratura è sufficiente collegare

l'oscillatore come in fig. 276; in tal caso dopo aver tarato i trasformatori

ritoccarli un volta ancora.

(295)

Prima di tarare un apparecchio, lasciarlo acceso almeno un quarto d'ora perchè valvole e resistenze raggiungano la temperatura di

regime, ed inoltre controllare che valvole e schemi siano tutti a posto. - (296) Se l'apparecchio è provvisto di

comando di selettività, ricordarsi che la taratura va fatta in posizione di alta selettività.

(297)

Man mano che vengono accordati i vari circuiti di MF

l'indice dello strumento tenderà ad andare verso il fondo scala. Si riporti

verso il centro della scala agendo sull'attenuatore

dell'oscillatore; il regolatore di volume deve restare sempre al massimo. -

(298) Può accadere , soprattutto nei ricevitori

antichi, che l'emittente locale sia udita in due punti molto vicini del

quadrante di sintonia: il difetto è dovuto ad accoppiamento troppo stretto dei

trasformatori di MF, occorre quindi allontanare tra loro le bobine e rifare la

taratura.

Per poter

allineare i circuiti di alta frequenza occorre prima

aver perfettamente allineato le medie frequenze, e conoscere l'ubicazione dei

vari compensatori. L'oscillatore va collegato tra antenna e terra del

ricevitore; l'indicatore di uscita nel solito modo, il

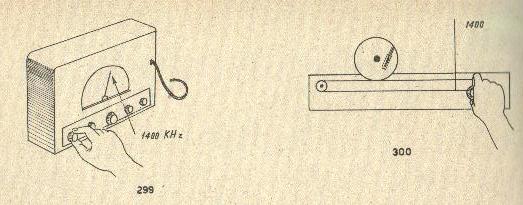

CAV paralizzato, il controllo di volume al massimo. (299)

Oscillatore su 1.400 khm: cercare il segnale sul

ricevitore e regolare l'attenuatore: nella maggior

parte dei casi l'indice del ricevitore non sarà esattamente sui 1.400 khz. - (300) Mettere l'indice su 1.400 khz,...

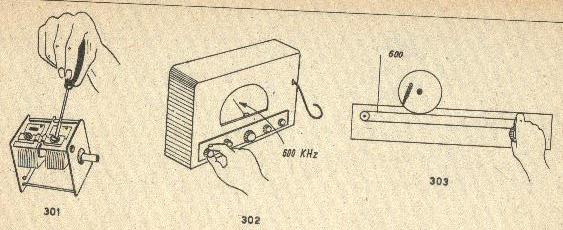

(301)

...regolare il trimmer dell'oscillatore fino alla perfetta ricezione del

segnale e regolare il trimmer d'entrata fino alla massima uscita. - (302) Oscillatore su 600 khz... (303) ...cercare il segnale sul ricevitore...

(304) ..tenere a mente l'indcazione del

misuratore d'uscita. - (305) Spostare la sintonia del ricevitore in un verso

qualsiasi quel tanto che basta per non ricever più il segnale dell'oscillatore.

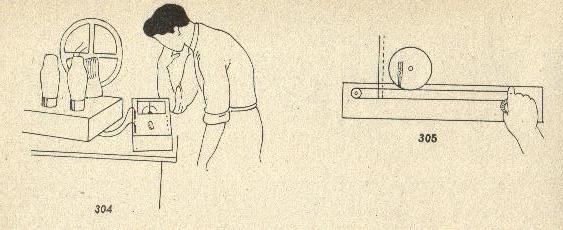

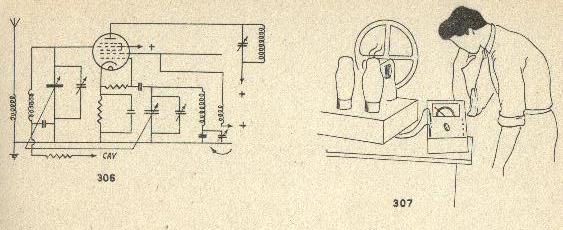

(306)

Regolare il padding fino a che il segnale

dell'oscillatore è di nuovo perfettamente in sintonia: se l'indicazione del

misuratore di uscita è maggiore di quella precedente

ripetere l'operazione 305 e 306 fino ad ottenere il massimo guadagno. - (307)

Se l'indicazione è minore ripetere l'operazione 305 e 306 ma nell'altro verso.

(308)

Allentare la vite che ferma la lancetta del ricevitore e spostarla in modo che

segni 600 khz. Si ripetono le operazioni 299 e seguenti e se la lancetta

del ricevitore è molto lontana da 1.400 khz, si

ripetono tutte le operazioni elencate. - (309) Il condensatore variabile è

provvisto di settori tagliati. Essi servono per l'allineamento alle altre

frequenze del circuito d'antenna. In genere i settori sono 6 e corrispondono

alle frequenze di 550, 600, 700, 840, 1120, 1400 khz.

Si sintonizzano ricevitore ed oscillatore a ciascuna di queste frequenze e si

spostano i settori della sezione antenna, in modo da ottenere la massima

uscita, mentre non vanno toccati i settori della sezione oscillatrice.

(310)

In molti ricevitori moderni invece del compensatore variabile è variabile l'induttanza

della bobina dell'oscillatore. L'induttanza variabile sostituisce il padding in circuiti di questo tipo,...

- (311) ..., ed il trimmer in circuiti di quest'altro tipo. Per la taratura di

questi circuiti è più prudente seguire le istruzioni del costruttore qualora si

possano avere. Si tenga presente in ogni modo che è solo il circuito

dell'oscillatore a determinare la sintonia del ricevitore, e il circuito

d'antenna puo' soltanto, essendo più o meno bene

allineato, aumentarne o diminuirne la sensibilità.

(312-313-314-315-316) Durante la taratura si può riscontrare

che la gamma di frequenza su cui si può sintonizzare il ricevitore è assai

spostata rispetto a come dovrebbe essere. Nella tabella sono indicati difetti

principali e loro cause.

(317)

La ricerca del ronzio avviene con gli stessi criteri della ricerca di un

guasto: tenendo presente che il ronzio interessa il ricevitore dallo stadio

dove si manifesta fino all'altoparlante. Per la ricerca la

radio deve essere accesa. - (318) Staccare i collegamenti del

trasformatore finale e collegarli ad una resistenza di 10.000 ohm.

(319)

Se è presente ancora ronzio staccare il trasformatore d'uscita ed orientarlo

fino al cessare del ronzio.

- (320) Aumentare la capacità del filtro.

(321)

Mettere a massa la griglia controllo della valvola finale: se il ronzio cessa

la causa è proprio nello stadio finale, altrimenti cercare negli stadi

precedenti. - (322) Se sostituendo una resistenza da 10.000 ohm alla valvola il

ronzio cessa, la colpa è della valvola.

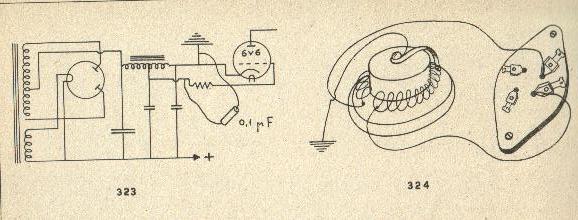

(323)

Se la tensione negativa di griglia controllo è ottenuta con una presa

nell'avvolgimento di campo dell'altoparlante, aumentare il filtraggio della

tensione prelevata come mostrato in figura. - (324) Se la finale è a riscaldamento diretto, inserire un

potenziometro, registrando il quale è possibile

diminuire il ronzio.

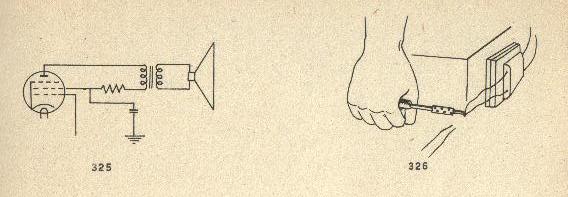

(325)

Anche la tensione di griglia schermo può provocare ronzio: provvedere come in

figura. - (326) Se è presente un trasferimento intervalvolare,

e cortocircuitandone il primario il ronzio cessa, vedi

fig. 319. Provare ad aumentare il filtraggio di placca o di griglia schermo.

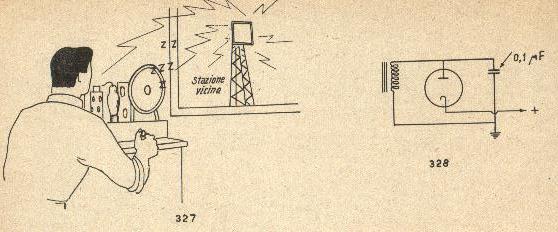

(327)

Ronzio modulato: si manifesta insieme alle emittenti forti solo quando il

ricevitore è sintonizzato su esse; è di difficile

ricerca... - (328)... ma spessissimo si elimina completamente come mostrato in

figura: cioè con un condensatore da 0,1 microfarad

collegato tra la massa e la placca della raddrizzatrice.

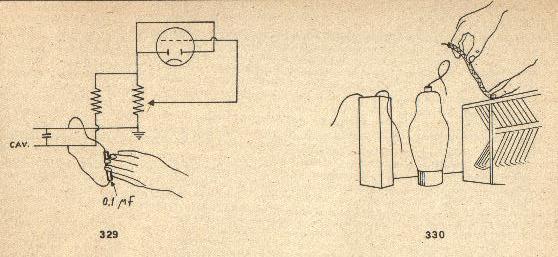

(329)

La causa più frequente di fischi nel ricevitore, risiede nel circuito CAV: se i

collegamenti che portano tensione alle griglie controllo della convertitrice

non sono collegati alla massa con un condensatore da 0,1 microfarad

la valvola di media frequenza entra in oscillazione. - (330) Per lo stesso

motivo occorre che i conduttori di collegamento alla convertitrice siano

schermati.